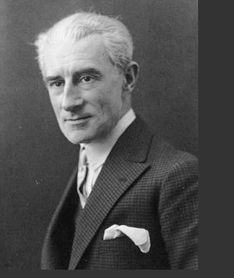

和刚刚过去的一年一样,2025年也有很多作曲家的纪念日。致敬的名单可以列得很长,包括诸如吉奥瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(诞辰500周年)、乔治·比才(逝世150周年)、埃里克·萨蒂(逝世100周年)、皮埃尔·布列兹(诞辰100周年)等重要人物。但其中的重点无疑是莫里斯·拉威尔的整数诞辰,他于1875年3月7日出生在法国巴斯克地区的小城锡布尔(Ciboure),母亲是西班牙巴斯克人,父亲是法裔瑞士工程师。一家人在小莫里斯出生三个月后就移居到了巴黎。不过拉威尔终其一生都没有失去和巴斯克地区的联系,比如他经常去邻近锡布尔的圣让德吕兹(Saint-Jean-de-Luz)消夏。

G·亨乐出版社也将为拉威尔年的庆祝活动做出应有的贡献。我们不仅会聚焦应和拉莫、德彪西同属法国最重要作曲家之列的拉威尔,还将以“拉威尔和朋友们”为主题,将视野扩展至同他关系密切的其他音乐家。尽管加布里埃尔·弗雷、曼努埃尔·德·法雅或谢尔盖·普罗科菲耶夫等作曲家没有在拉威尔的创作中留下显著影响,但他们为拉威尔提供了不可估量的启发。比如,拉威尔曾密切关注过阿诺德·勋伯格的音乐。他在大胆的和弦走向中仍旧保留了同根音的关联,因此在理论和美学方面绝不是勋伯格的同路人,但拉威尔曾于1928年坦承,如果没有勋伯格的作品在前,自己也不知道能否写出《马达加斯加之歌》(1925/1926)这部作品。亨乐产品目录有幸自2008年起纳入了多部拉威尔作品的乐谱(详见总览),而在拉威尔年,还将有更多作品加入此列,比如《圆舞曲》(钢琴独奏版本和双钢琴版本)。

那么,拉威尔究竟是怎样的人?如今对拉威尔音乐的研究成果丰硕,但关乎作曲家本人的追问却不易得到回答,因为拉威尔很不乐意谈论自己,自然更不会提及自己内心深处的感触。他在一战之后的大量巡演过程中无可避免地接受过多次采访,有时甚至被要求做演讲。但他在所有这些场合都带着礼貌的距离感介绍了当下音乐的总体情况或者自己作品中的技巧,但从未透露真正具有私人性质的内容。以至于,尽管保存下来的拉威尔档案——特别是他和庞大的朋友及熟人圈子的往来通信——多到近乎泛滥,我们却对他的性取向、宗教情感、世界观等方面一无所知。拉威尔曾于1928年被迫吐露一些关于自己生平和作品的信息,于是他向自己的学生兼密友罗兰-曼努埃尔(Roland-Manuel)口授(!)了一份日后得名《自传草稿》(Esquisse autobioaphique)的文件,其中基本仅限于罗列枯燥的事实。

《自传草稿》首次刊行时的封面,它被收录在《音乐评论》杂志的特刊《致敬拉威尔》(1938年12月)里。

和这种对隐私的保护密切相关的,还有拉威尔同家人之间极为紧密的纽带。直到1921年,46岁(!)的拉威尔才结束了和家人共同生活的状态。在备受尊敬的父亲和深得爱戴的母亲先后于1908年和1917年辞世之后,这个家庭最后仅剩拉威尔和弟弟爱德华两人——尽管如此,和弟弟分开也是缘于后者意外结婚的无奈之举,实非心甘情愿。拉威尔随即决定在巴黎都会之外延续自己的单身生活,遂在巴黎西边的小城蒙福尔拉莫里(Montfort-l’Amaury)买下了一幢名为“美景屋”(Le Belvédère)的别墅,这里被认为是他此生的最后一处住宅(参见莫里斯·拉威尔博物馆的介绍视频,法语版:https://www.youtube.com/watch?v=9zbkubvHW1g,英语版:https://www.youtube.com/watch?v=EhrfNrdMRJY)。

如果说拉威尔如同给自己的内心世界建起了一圈防护墙,那么他的外在则给人以偏僻乖张的印象,这种做派大概可以抵消他深深的不安全感,以及过度瘦削和明显矮小的身材所带来的自卑情结。他摆出一副花花公子的架势,追求矫饰和浮夸,就连和朋友交往时也保持着一种有些许距离感的冷淡。与之相适应的还有他对一切仿真和人造之物的喜爱。音乐学家米歇尔·施特格曼(Michael Stegemann)恰如其分地称之为“假面舞会”,拉威尔不仅在社会和社交环境中如此,在自己的作品中也是如此。比如,针对自己基于古希腊作家朗戈斯的同名小说创作的芭蕾舞曲《达夫尼斯与克洛埃》(1909—1912),拉威尔在《自传草稿》将它描述为“延展开来的音乐壁画,与其说具有古风,不如说充满了我对梦中的希腊的向往”。这不禁让人猜想,管弦乐歌曲《舍赫拉查德》(1903)是否也召唤出了一个想象中的东方世界,以及著名的《西班牙狂想曲》(1907/1908)是否在我们面前营造出了一个脱离了所有民族文化的人造的西班牙。拉威尔像海绵一样吸收了极其多样的灵感,他明显偏爱异国情调以及儿童和动物的世界,并以陌生化的方式将它们重新展现,且其中总有讽刺性的要素发挥作用。但是,如果说拉威尔始终戴着面具,那么真实的他到底是怎样的?总之他的个性一直充满谜团,不过或许可以推想,这种人造感可以说已成为他的第二重天性——换句话说,他一生都保有儿童的天真视角,这种视角完全不理解成年人对“天然”和“人造”的理所当然的区分。或许可以在这个意义上解读拉威尔借助其好友米歇尔-迪米特里·卡尔沃科雷西(Michel-Dimitri Calvocoressi)流传下来的一句话:人们或许从来没有想过,他可能“天然地具有人造感”。

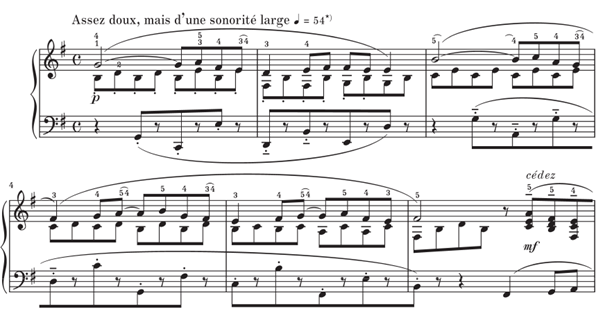

拉威尔在初始阶段接受了艾曼纽埃尔·夏布里埃和埃里克·萨蒂的影响,短时间内也受到过德彪西的陶染,但很快在1900年前后找到了属于自己的独特音调,这让他可以毫不费力地吸收各种他人的音乐——无论是过去的体裁、本国或外国的民歌,还是包括爵士乐在内的现代音乐——,并将它们加工成某种全新的东西。在拉威尔第一部成功的作品——为钢琴而作的《悼念公主的帕凡舞曲》(1899)中就能直观地看到这种能力。拉威尔的脑海中浮现出了从前西班牙宫廷中的场景,这解释了他为何选用了宫廷帕凡舞曲这种在重复部和插入部之间交替变换的曲式。但他没有使用复古的音乐来构建这首庄重的跨步舞曲,而是采用了一个配有轻微不协和伴奏的朴素旋律,它正好可以营造出作品标题所引发的那种忧伤情绪。

《悼念公主的帕凡舞曲》的开头部分,HN 1260

拉威尔接下来创作的钢琴曲《水之嬉戏》(1901)和前一部作品的反差大得几乎无以复加。如果说《帕凡舞曲》使用了尽量简单的手段来唤起一种风格化的旧式舞曲的氛围,那么《水之嬉戏》则是一部难度极高且和声极为复杂的作品,它不断地带来前所未有的创作技法方面的挑战。这两部作品在风格上的差异也大到了极点:前者是拉威尔首次向古典主义靠拢,这种倾向在后来的《库普兰悼亡曲》(1914—1917)中展现得更加明确和成熟;而后者则十分接近印象主义的乐音绘画。从总体上看,这些反差正是拉威尔音乐创作的典型特征,这符合那句1911年提出的口号:他“主要致力于制造各种迥然相异的东西”,即在每部作品中都做一些全新的尝试。

相较于拉威尔长约四十年的创作生涯,他留下的作品总量并不多,事实上他的创作速度尤其缓慢。很多作品的诞生过程历时多年。拉威尔本人曾解释过,他需要一段漫长的时间进行“有意识的酝酿”,直到对新作品的形式和发展方向逐渐了然于胸,之后单纯将作品写出来的过程相对较快。但在此之后还需花费很多时间剔除一切多余的东西,也就是说,尽可能地贴近想要达到的完美状态。《水之嬉戏》有超乎寻常的大量源文献存世,从中可以看出拉威尔的创作过程有多么辛苦和细致。除了关于几个基本动机的多份草稿外,这部作品还留有三份完整的作曲家亲笔手稿,其中最早的一份,尽管含有大量的删节和校改,但也已相当接近最终版本。

拉威尔第二份手稿中的大部分内容都原封不动地抄录自上一份手稿,仅个别小节得到了修改。但拉威尔此后再次将这部作品完整地誊抄了一遍,其中出现的少量改动——除了新加入的致老师加布里埃尔·弗雷的献辞之外——主要涉及速度和踏板说明。尽管作曲家如此小心谨慎,但他一众作品的首印版乐谱通常还是含有不少印刷错误——拉威尔曾在很多信件中抱怨过此事,但从未系统性地收集这些错误,以便在新的版次中予以改正。不过很多此类错误都源自拉威尔手稿中的疏失,因为速度和节奏说明,以及拍号、调号和谱号的切换是他记谱的一项弱点,尽管其手稿在其他方面都记录得非常明确和清晰。

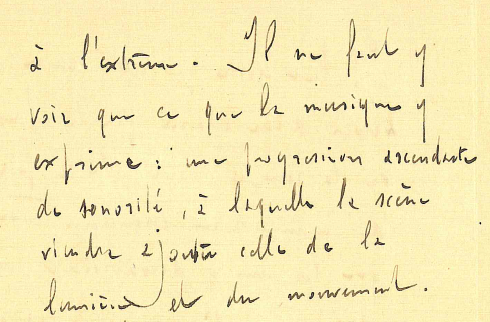

拉威尔很多作品的标题显示,其灵感来自音乐以外的世界,比如钢琴组曲《镜》(1904/1905)中的《悲鸟》和《钟声之谷》。但是,一旦有人希望拉威尔提供具体的说明,作曲家就会拒绝阐述,只会反复强调音乐本身。一个著名的事例是,在《圆舞曲》(1919/1920)的管弦乐版本即将上演之际,负责撰写节目单的法国音乐学家莫里斯·艾曼纽埃尔(Maurice Emmanuel)曾向拉威尔询问这部作品的创作背景。拉威尔在答复中首先强调,这部“舞蹈诗”(即作品的副标题)原本是为舞台表演创作的,并断然否认一些评论者所做的揣测,即这部作品可能是对哈布斯堡王朝衰亡的戏仿或描绘。拉威尔写道:“我们只应该从中看到音乐所表达的东西:声音上升的过程,而舞台表演则会在此基础之上增添光线和动作的变化”(见插图)。

拉威尔1922年10月14日致莫里斯·艾曼纽埃尔信件的片段(私人收藏),法语原文为:“Il ne faut y voir que ce que la musique y exprime: une progression ascendante de sonorité, à laquelle la scène viendra ajouter celle de la lumière et du mouvement.”

拉威尔在此传达出了其音乐美学的信条。这也非常契合同样由罗兰-曼努埃尔记录下来的一段陈述:如果被问到自己的原则,拉威尔就会引用一段莫扎特风格的直白宣言:没有什么是音乐不能尝试、不能放胆去做或不能呈现的,只要它具有吸引力且始终是音乐。

最后为您送上一段弗拉多·佩勒米泰演奏的《水之嬉戏》,他曾于1927年赴蒙福尔拉莫里,在作曲家本人身边学习过拉威尔的钢琴作品。愿拉威尔的音乐陪伴我们度过充满魅力的2025年!