约翰内斯·贝尔(Johannes Behr)的特约稿件,来自《约翰内斯·勃拉姆斯全集》(基尔)

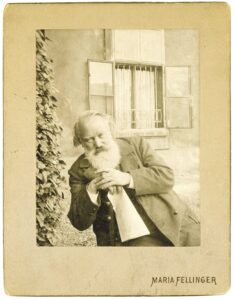

约翰内斯·勃拉姆斯,照片摄于1896年6月(吕贝克音乐学院勃拉姆斯研究所)

约翰内斯·勃拉姆斯于1897年4月3日逝世,距今已有一百二十五年。在那大约九个月前,他被致命的疾病拖得越来越沉重,终于放下了他的作曲家之笔。1896年5月和6月,他仍在为管风琴创作总共十一首的众赞歌前奏曲。当时,他在给尤塞比乌斯·曼迪切夫斯基(Eusebius Mandyczewski)的信中说,他正在练习“对小事的忏悔和懊悔”——从而展现了一个例子,即他对自己的音乐越是轻描淡写地表达,事实上,他越认真对待它。直到1902年,这本来自他遗产的作品集才作为Opus 122出版,它散发着“最后作品”的特殊光环。这十一首众赞歌前奏曲已经出现在《新勃拉姆斯全集》(第四系列)和基于前者的原作版(HN 1368)里面。

就在他专注于众赞歌前奏曲之前,勃拉姆斯已经完成了一个由四首歌曲组成的套曲,在1896年夏天,他自己曾将其作为最后的作品出版。5月7日,他给马克斯·卡尔贝克(Max Kalbeck)看了一本“手稿集”,里面有四首基于圣经文本的作品,同时说:“今天我把这个送给自己当生日礼物。”仅仅几天后,他就把制版师的模本寄给了柏林的出版商弗里茨·西姆罗克(Fritz Simrock),到了7月,“四首严肃的歌”(op. 121)的第一版已经有了已经有了男低音和钢琴的原始版本。勃拉姆斯对这部作品有多“认真”,可以从他强调的不经意的话中看出。例如,在5月,他向出版商宣布了这些歌曲,并说:“它们是该死的严肃的,同时又是如此无神论的,以至于警察可以禁止它们——如果不是这些歌词都来自《圣经》的话。”而当他在6月将校样寄给曼迪切夫斯基转交给西姆罗克时,他称这些作品是“无神论的”Schnadahüpferl(阿尔卑斯地区的诙谐讽刺歌曲)。很难想象还有什么会有比欢快的“Schnadahüpferln”(一种阿尔卑斯地区的舞蹈风格)与四首最后的深刻反思作品之间更大的反差。

勃拉姆斯亲自将《圣经》各书中的文字有意义地编入作品121中,正如他的“德意志安魂曲”(op. 45)和“受患难的人为何有光赐给他呢?”(Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,op. 74之1)那样,那两部作品都涉及到了人类的生死问题,而这些问题现在又一次在“四首严肃的歌”中被无情地提起。人类就像“牲畜”一样死去,不知道死后会发生什么,所以他们在生活中除了“愉快地劳动”(第1首)之外,没有其他事情可做。当权者在“阳光下”实施了许多不公正的行为,对此没有任何慰藉,因此,死亡比生命更好,甚至更好的是没有出生(第2首)。死亡的想法对富有和健康的人来说是痛苦的,但对“无助”和无望的人来说是安慰的(第3首)。如果没有爱,任何人和天使的言语,任何知识,任何信仰,任何慈善,甚至殉道都没有价值。“但现在信、望、慈,这三样都存着;但慈是其中最大的”(第4首)。

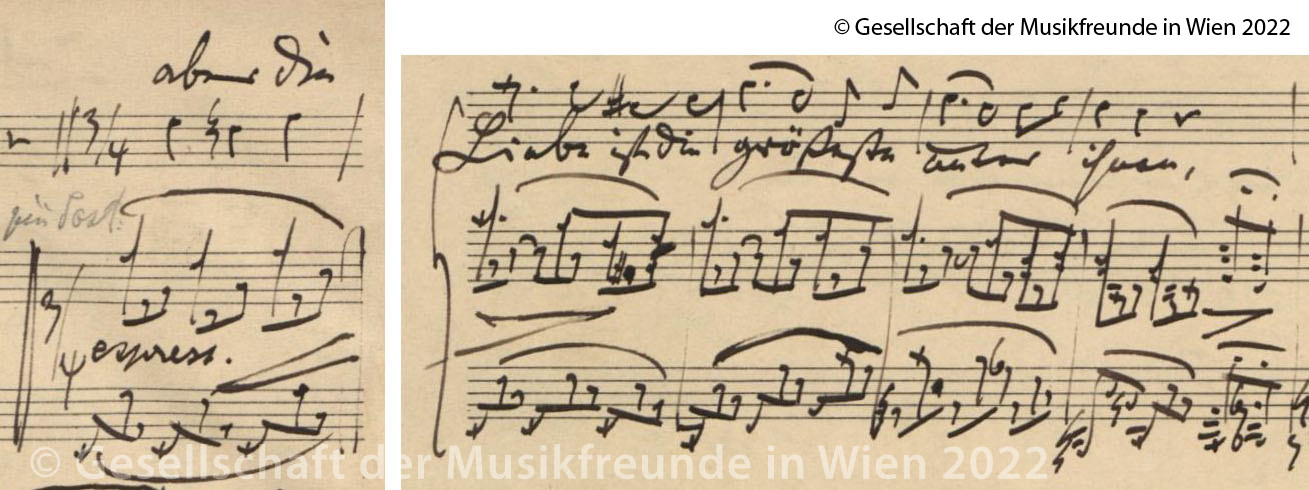

在最后一首歌的结尾部分,即勃拉姆斯对伟大的《爱之歌》(哥林多前书13章)最后一句话的深情设定中,会遇到一个令人烦恼的模糊的音乐符号。在第83至87节(图1),有三个音乐层次重叠在一起。首先是声乐部分的四分音符和普通(双音)八分音符;其次是钢琴部分的两个低声部,其分解和弦以八分音符的三连音运行;第三是钢琴部分向上的高声部,一方面记为双音(与声乐部分一样,节奏上与之一致),另一方面(从音头的垂直方位和重合),被纳入中间钢琴部分的三连音运动。

图1:“四首严肃的歌”(op. 121之4),男低音和钢琴的版本,第83-87小节

从这个谱面来看,问题在于勃拉姆斯是如何设想这三个层次在一起的听觉关系的,也就是说,这个段落应该如何演奏才符合作曲家的意思。这首先适用于声乐和钢琴高音部分:它们应该在节奏上重合,作为六度和三度的清晰二重奏,还是打算在二连音和三连音的八分音符之间进行最小的转换——一种 “二对三 “的执行?

勃拉姆斯对此没有口头或书面声明,同时代人对勃拉姆斯自己在钢琴上演奏该作品的回忆也没有涉及这方面的内容。看看现有的音乐资料,是否可以帮助回答作品的预期演奏问题?

在作曲家的生前,共出现了三个“四首严肃的歌”独立的版本。在1896年7月的原始男低音版本之后,勃拉姆斯又于12月出版了女低音/男中音和女高音/男高音的两个版本,以便使这个抒情诗作品更容易被其他声部的歌手所接受。对比三个版本中的有关段落,可以发现一个令人惊讶的现象:相对于其他版本,各声部的刻印方式不同,这也表明了不同的演奏方式。

如前所述,男低音版本(图1)将声乐部分的八分音符记为二分音符,而将钢琴高音声部的八分音符记为三分音符,从而表明有关的八分音符在这一点上不应该重合,因此,在某些地方听到的是两个声部的转换。

女低音或男中音版本(图2)保留了原来的调,同时将声乐部分上移一个八度到高音谱号。在这里,声乐部分也将八分音符演绎成二连音,但钢琴高音部分在八分音符的位置上已经部分适应了它,这在第二小节末尾的八分音符推进中可以看得最清楚。因此,从这个谱面上,我们至少可以开始推导出二重奏的意图。

图2:“四首严肃的歌”(op. 121之4),女低音或男中音和钢琴的版本,第83-87小节。

女高音或男高音的版本(图3)带来了所有四首歌曲的移调版本,因此有关段落听起来是G大调而不是降E大调。在这里,不仅钢琴高音部的八分音符(如男低音版)以三连音形式出现,而且声乐部分的八分音符也是如此。由于两个声部的所有音符都被准确地放在另一个上面,所以这个记谱法更清楚地表明了不掺杂任何杂质的二重奏的意图。然而,与女低音/男中音版不同的是,这里给人的印象是,不是钢琴高音部分,而是声乐部分,必须通过节奏的灵活性来确保完全吻合。这样的演唱方式导致了至少在三个中间小节的后半部分出现了类似于三连音的二重奏。

图3:“四首严肃的歌”(op. 121之4),女高音或男高音和钢琴的版本,第 83-87小节。

因此,这三个印刷版本显然都是由勃拉姆斯本人完成和校对的,但并没有为作曲家所期望的演奏方式提供一个明确的答案。那么手稿资料是否提供了更清晰的答案?

现存的两份“四首严肃的歌”的真实手稿:由抄谱员制作、经勃拉姆斯修改的男低音版本的原版制版模本(吕贝克音乐学院勃拉姆斯研究所),以及一份不是该副本直接模本的亲笔手稿(维也纳音乐基金会档案)。在亲笔手稿(图4)和副本(图5)中,两个钢琴声部的右手的八分音符都恰好在对方上方,这在男低音(图1)和女高音/男高音(图3)的版本中是如此。声乐和钢琴高音部的关系没有那么精确固定,但两份手稿可能都传达了有关音符垂直重合而不是故意偏移位置的意图。因此,手稿来源中的发现与女高音/男高音版本中的记号相当吻合(图3)。

图4:“四首严肃的歌”(op. 121之4),第83-87小节。 亲笔手稿,维也纳音乐爱好者协会档案馆。

图5:“四首严肃的歌”(op. 121之4),第83-87小节。 勃拉姆斯修订的副本,吕贝克音乐学院勃拉姆斯研究所。

问题就这样解决了吗?在最后一个段落的开始,勃拉姆斯是否希望用三连音的声乐和钢琴高音部与剩余的三连音钢琴部分进行节奏和谐的摇摆二重奏?还是他想在三连音的伴奏下进行二重奏,即重复先前的第48-52小节(图6),但现在增加到两个声部?还是他有意将两个声部不精确地结合起来——可能是为了对这首伟大的“爱之歌”传递的仁慈信息表示一点怀疑?

图6:“四首严肃的歌”(op. 121之4),第48-52小节。

基于这些观察和考虑,听一听作品121之4的现有录音是很有意思的,以了解他们对这个段落的各自演绎。在YouTube和Naxos音乐图书馆的帮助下,可以查阅到1936年至2020年期间的总共四十五个录音,其中大部分最初通过唱片或CD出版。听后对比显示,所述的三种演奏变体确实都在演奏实践中被采用。每一个例子都可以作为听觉上的示范:

Nathalie Stutzmann(女低音)/Inger Södergren(钢琴):声乐部分和钢琴高音部分的三连音(听)

Robert Holl(男中音)/ András Schiff(钢琴):声乐部分和钢琴高音部分的二连音(听)

Christian Gerhaher(男中音)/Gerold Huber(钢琴):声乐部分为二连音,钢琴高音为三连音(听)

这三种变体中的第二种比其他两种更常见,毫无疑问,它可以被视为这个段落的传统演绎。是对还是错?请博客读者自己去听,并自己判断勃拉姆斯对这个段落的演奏的意图应该是怎样的。

中文里不叫“合唱前奏曲”,那叫“众赞歌前奏曲”。

非常感谢您的指正!我们已对这篇博文中的表述做了相应修改,并将在日后继续采用“众赞歌前奏曲”这个译法。