本期博客介绍的是全新问世的原作版乐谱HN 1572,它从很多角度看都非常特别。首先从标题页开始:亨乐之前出版的总谱版乐谱中,还从未有过封面上同时出现三位作曲家的名字的情况——阿尔伯特·迪特里希、罗伯特·舒曼、约翰内斯·勃拉姆斯。众所周知,书不可貌相,因此我们要认真地看一看其中的内容,更加具体地了解这部不同寻常的集体创作的结晶——为小提琴和钢琴而作的F. A. E.奏鸣曲——的诞生过程。

本期博客介绍的是全新问世的原作版乐谱HN 1572,它从很多角度看都非常特别。首先从标题页开始:亨乐之前出版的总谱版乐谱中,还从未有过封面上同时出现三位作曲家的名字的情况——阿尔伯特·迪特里希、罗伯特·舒曼、约翰内斯·勃拉姆斯。众所周知,书不可貌相,因此我们要认真地看一看其中的内容,更加具体地了解这部不同寻常的集体创作的结晶——为小提琴和钢琴而作的F. A. E.奏鸣曲——的诞生过程。

要讨论这一话题,没有哪位专家比新版乐谱的编者Michael Struck博士更合适,他担任基尔约翰内斯·勃拉姆斯作品全集编纂组的主要负责人直到2018年,之后也一直以荣誉职员的身份参与相关工作。此外他还精通罗伯特·舒曼的全部作品。我邀请他做了如下访谈。

Dominik Rahmer(下文简称DR):亲爱的Struck先生,能否给我们简要概括一下,这个独特的“三人合作”项目是怎么在1853年诞生的,以及这是谁的主意?

Michael Struck(下文简称MS):这个主意是罗伯特·舒曼在1853年10月中旬想到的——这时他刚认识时年20岁的约翰内斯·勃拉姆斯不久。舒曼想和勃拉姆斯,以及时年24岁的阿尔伯特·迪特里希——后者当时也刚刚结识勃拉姆斯——联手为他们共同的艺术家朋友约瑟夫·约阿希姆创作一首小提琴奏鸣曲。约阿希姆当时也只有22岁,但已经是一位名头响亮的小提琴家,并被视为很有潜力的作曲家。约阿希姆在1853年和勃拉姆斯以及舒曼夫妇结下了深厚的友谊。他在当年8月底至10月中旬多次到舒曼家做客,又被邀请在10月底参演两场音乐会。

DR:集体创作在当时是一个全新的想法吗?

阿尔伯特·迪特里希(1829—1908)。Heinrich Daseking摄,1890年前后。

MS:不是,舒曼的这个计划其实是沿用了一个旧的想法。因为他早在1837年就在一封写给伊格纳兹·莫舍勒斯(Ignaz Moscheles)的信中提出了携手多位作曲家朋友共同创作一组短作品套曲的想法。到了1841年,舒曼就和新婚妻子克拉拉联袂发表了《选自弗里德里希·吕凯尔特诗集<爱情的春天>的十二首诗》,其印刷版乐谱故意没有注明每首歌曲分别出自谁的手笔。总之,集体创作的情况在19世纪前半叶时有发生。我们很容易就能想起,安东·迪亚贝利向维也纳的顶尖作曲家们发出邀约,请他们每人为其创作的一首圆舞曲写一首变奏曲(这批变奏曲的合集于1824年出版)。弗朗茨·李斯特则联合他的演奏家同行希吉斯蒙特·塔尔贝格(Sigismund Thalberg)、约翰·彼得·皮克西斯(Johann Peter Pixis)、亨利·赫尔茨(Henri Herz)、卡尔·车尔尼和弗雷德里克·肖邦一起出版了一部变奏曲合集《创世六日》(Hexaméron),这批变奏曲都改编自温琴佐·贝利尼歌剧中的一首进行曲。

同勃拉姆斯、迪特里希的聚会以及和约阿希姆的友谊让舒曼觉得,可以将旧想法重新付诸实践。看起来,舒曼仿佛在1853年秋季复活了传奇的“大卫同盟”,这个团体在他于1830年代为《新音乐杂志》撰写的文章里扮演了极为重要的角色。令人做出这种猜测的另一个理由是,舒曼当时正准备将他在1830年代和1840年代早期发表的音乐类旧文章及评论集结成《音乐和音乐家评论文集》(此书在国内出版的译本题为《舒曼论音乐与音乐家》)出版。

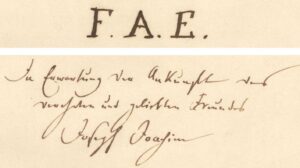

DR:这首奏鸣曲用其中嵌入的三个连续的音f—a—e呼应了约瑟夫·约阿希姆的个人格言“自由但孤独”。在三位作曲家亲笔写成的乐谱手稿上写有这样的献辞:“F. A. E.。怀着对尊敬且亲爱的朋友约瑟夫·约阿希姆的到来的期待,罗伯特·舒曼、阿尔伯特·迪特里希和约翰内斯·勃拉姆斯谱写了这首奏鸣曲。”这个动机真的在每个乐章里都出现了吗?这部作品是否还藏有别的音乐寓意?

MS:在迪特里希创作的开头乐章和舒曼创作的两个乐章(间奏和结尾乐章)里,都可以明显地听到原始的“ f—a—e”动机及其移调形态。在仅有45个小节的间奏里,f—a—e的浓度尤其高(请见插图)。

第2乐章中的“F—A—E”动机

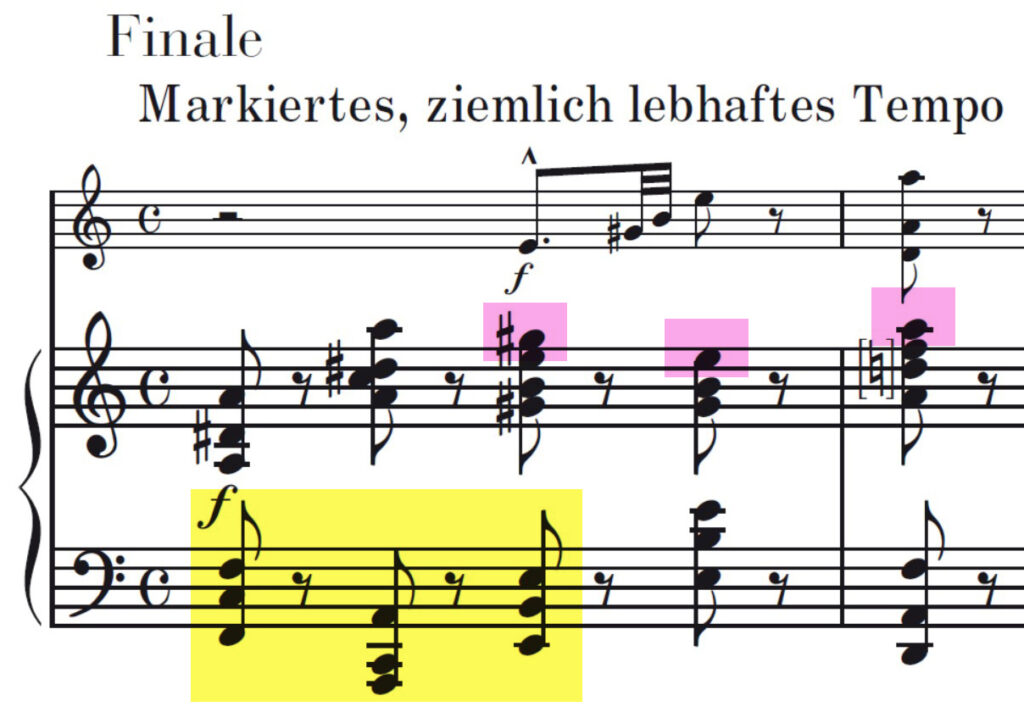

在结尾乐章的开头,舒曼又将这个动机和升g—e—a这个动机连接在了一起。这里,舒曼有意或无意地触及了约阿希姆当时的人生格言的真实内涵:约阿希姆和年轻的女诗人吉塞拉·冯·阿尔尼姆(女作家贝蒂娜·冯·阿尔尼姆的女儿)有着非常友好的思想交流,但却无奈地发现,彼时吉塞拉已经和她后来的丈夫,诗人赫尔曼·格林(《格林童话》的作者之一威廉·格林的儿子)过从甚密了。约阿希姆在自己的多部作品里使用了f—a—e动机来象征自己因孤独而获得的自由,新近的约阿希姆研究愈加集中地揭示了这一点。舒曼和迪特里希在创作F. A. E.奏鸣曲时对约阿希姆的感情世界了解得多深入,我们不得而知。勃拉姆斯倒是更有可能知道得比较多。但是,舒曼在结尾乐章开头将f—a—e(德语“自由但孤独”【frei, aber einsam】的首字母)和升g—e—a(在德语里,升g写作“gis”,因此gis–e–a这三个音暗指吉塞拉【Gisela】)连在一起的做法至少可以被看作一个值得注意的标记,表现出作曲家强大的直觉(请见插图)。

第4乐章中的“F—A—E”动机(黄色)和“吉塞拉”动机(紫色)

我们知道,勃拉姆斯在他负责创作的快板乐章里没有坚持使用f—a—e动机。相反,勃拉姆斯在这个诙谐曲式的乐章的副主题里明显地引用并改造了迪特里希的主题。勃拉姆斯是否想以此幽默地误导一下约阿希姆?反正约阿希姆应该在第一次通奏这首献给他的曲子时就已经猜出来各乐章的作者了。和勃拉姆斯不同,舒曼为约阿希姆降低了难度。因为舒曼所写的结尾乐章的发展部中出现了出自其小提琴与管弦乐队幻想曲op. 131中的一个主题,约阿希姆在收到作为礼物的F. A. E.奏鸣曲的前一天,刚刚在一场音乐会上完成了幻想曲op. 131的首演。

顺便一提,我还在勃拉姆斯亲笔写下的诙谐曲乐章的曲谱中发现,他在三个位置修改了三重奏段落的主题中的一些音符,使其听起来的感觉发生了明显变化。原来的旋律线很容易让人联想到舒曼的大提琴协奏曲中的主题以及g小调钢琴奏鸣曲的结尾乐章(请见插图)。勃拉姆斯大概是想通过这些修改来弱化相似性。

DR:F. A. E.奏鸣曲好像在三位作曲家生前未曾公开发表,直到20世纪才出现了这部作品的几种刊行本,是不是这样?

MS:是的,这首奏鸣曲直到1935年才首次完整地付梓——那个版本错误很多,乐谱编者在一些地方做了作曲方面的小幅修改,它后来又在1953年重版了一次。德国勃拉姆斯协会早在1906年就出版了勃拉姆斯的诙谐曲乐章(但是该乐章的标题并不是“诙谐曲”)。当时三位作曲家中只有迪特里希还在世。后来的版本问世于1999年,继而是2001年和2006年(先是随新版舒曼作品全集的小提琴奏鸣曲卷出版,之后出版了经过再次修订的演奏版乐谱),以及2021 和2023年(先是随新版勃拉姆斯作品全集的小提琴奏鸣曲卷出版,接着是从中抽取出来的新版亨乐原作版乐谱)。

令人遗憾的是,这首奏鸣曲最终定稿后的样态没能流传下来,至少对舒曼的结尾乐章来说是这样。约阿希姆和克拉拉·舒曼在首次通奏这首奏鸣曲时使用了两份抄谱员制作的字迹清晰的抄本,其中只有小提琴声部分谱被保存了下来(请见插图),钢琴总谱在20世纪下半叶佚失了。在保存下来的这份小提琴声部的抄本中可以看到,舒曼又对结尾乐章中的小提琴部分做了大量修改。已经佚失的总谱抄本中肯定也同样记载着舒曼所做的修改。

我更倾向于认为,三位作曲家可能从来没有想过要出版这部共同创作的奏鸣曲——毕竟它首先是一部私人性质的友情之作。不过舒曼很快就把自己创作的两个F. A. E.奏鸣曲中的乐章用在了不久之后完成的第3小提琴奏鸣曲(WoO 2)中,但这部作品也迟至1956年才付梓。

DR:很可惜,如您所述,总谱抄本这么重要的源文献仍旧下落不明。这个抄本既是第一次私人演奏时使用的乐谱,也是作为赠礼交到约瑟夫·约阿希姆手里的实物。关于这份乐谱后来的命运,还有什么已知信息?您能否讲讲,您对它所做的侦探式的调查?

MS:请允许我稍微纠正您一下:这份在1956年后不幸下落不明的总谱抄本确实和小提琴声部分谱的抄本一起最先被递交给了约阿希姆,并且被用于演奏。但真正的,在精神层面独具价值的礼物乐谱自然是三位朋友亲笔写成的作品手稿(请见插图)。约阿希姆于10月30日离开杜塞尔多夫时没能带上这份乐谱,这件事我接下来还会提到。不过一个多星期以后,这份乐谱就长久地伴随在约阿希姆左右,如今已作为他遗物的一部分被柏林国家图书馆收藏。根据总谱抄本曾经的拥有者海因里希·杜斯特本(Heinrich Düsterbehn)写于1936年的一篇文章,该抄本是这份伴随着幽默谜题的奏鸣曲礼物的一个初步的、暂时性的组成部分,目的是不让约阿希姆立即通过字迹辨认出各乐章的作者是谁。根据杜斯特本的转述,这份总谱抄本的标题是《为小提琴和钢琴而作的奏鸣曲,献给约瑟夫·约阿希姆,来自一位崇拜者》。这里面的关键是,约阿希姆显然在一开始还根本不知道,其实有多位作曲家参与了这首奏鸣曲的创作。这个总谱抄本后来由阿尔伯特·迪特里希持有,他在1890年前后将之赠予奥尔登堡的青年小提琴家海因里希·杜斯特本,他们两人也一同演奏过这首曲子。杜斯特本将这份总谱抄本传给了他儿子埃里希(Erich)。但之后它就杳无音讯。无论是研究舒曼的同仁乌特·贝尔(Ute Bär)女士对杜斯特本家族的后代所做的调查,还是我在奥尔登堡剧院档案馆所做的多次检索,都一无所获。不过我在一本关于奥尔登堡城市音乐史的书里找到一条信息,表明这份抄本显然在1956年时还存在,也就是说没有毁于战火。通过比较作曲家手稿和小提琴声部的抄本,并联系杜斯特本提供的关于总谱抄本的信息,我还是可以较为详细地还原出来,抄谱员基于怎样的底本用何种方式制作出了上述两份抄本。

DR:这您一定要给我们仔细讲讲……总体而言,您编纂的新版乐谱和之前的版本相比有什么差别?通过研究源文献,您又获得了哪些新知识?

MS:我在工作中有幸用上了质量非常好的彩色扫描件,而且在2020年时,尽管有疫情的限制,我还是得到机会至少在短时间内研究了现存两份手写乐谱(即三位作曲家合写的手稿,以及小提琴声部抄本)的原件。因此我得以纠正了之前诸刊行本乐谱中的一系列错误的异文。它们大多是三位作曲家有时相当匆忙的笔触造成的结果。这里主要涉及的是迪特里希的第1乐章和舒曼的结尾乐章。

新的、令人兴奋、且对编纂工作重要的信息要数我对原版手稿的“书写历史”建立起来的认知。这部作品可以说是在很大的时间压力下诞生的,因为舒曼在10月15日产生了为约阿希姆写一首奏鸣曲的想法,而到了10月28日,此曲就必须创作完成且由抄谱员誊清。当迪特里希和舒曼将各自亲笔写成的第1、4乐章的乐谱交给舒曼在杜塞尔多夫主要合作的抄谱员彼得·福克斯(Peter Fuchs)时,两位作曲家——我可以给出相关证据——尽管已在内心完成了创作,但还没有将再现部完整地写下来。在这个时间点,这两个乐章的再现部的绝大部分内容都付诸阙如,作曲家只做了一点前期准备,让抄谱员得以根据与之对应的呈示部段落将它们补充完整。于是,主业为裱糊匠(!)的福克斯在面对再现部中的副主题和结尾段落时,需要将它们从迪特里希和舒曼分别用C大调和F大调写成的呈示部中抽取出来,并将之移调成再现部所使用的A大调。可想而知,他的音乐功底真的非常扎实。

证明再现部的曲谱暂时处于未完成状态的证据就是迪特里希的乐章里的那些前后呼应的小节计数,它们不仅涉及呈示部和再现部中的主题的大部分内容,也在副主题和结尾段落中出现(请见插图)。此外,在比较作曲家手稿和小提琴声部抄本时,我们还能在迪特里希的开头乐章和舒曼的结尾乐章中发现,小提琴声部分谱中的一些再现部段落肯定是抄谱员直接从呈示部中照抄而来的(因为作曲家手稿中的再现部里有一些微小的偏差和错漏)。同理,抄谱员在制作总谱抄本时肯定也采取了相同的手段。直到约瑟夫·约阿希姆离开杜塞尔多夫之后,迪特里希和舒曼才得以将缺少的再现部段落补全。

DR:两位作曲家为何要花功夫补全手稿?舒曼、勃拉姆斯和其他作曲家的大量亲笔手稿中都存在空缺,或是标有计数或类似记号的空白小节,用来指代一字不差地重复前文的乐谱段落。只有相关工作人员在抄谱或制版时才会依照作曲家的书面或口头指示将乐谱的留白部分补全。

MS:您这么想也有道理。但这首奏鸣曲毕竟是一件礼物:它在精神层面是三位作曲家共同创作的成果,在物质层面又是三位好友珍贵的手迹。这样一件礼物不应留有空白——否则无论是从礼节的角度还是从美学的角度来看都是不得体的。顺便一提,迪特里希后补的内容看起来非常工整,但是仔细一读就能发现不少疏失。再现部里老是漏掉连线和力度说明,还有很多地方写得相当模糊。舒曼后补的再现部则仔细很多。我们看到他对自己亲手写下的呈示部乐谱做了一些修改,并将这些修改沿用到了再现部中。事实上,在小提琴声部抄本中,这些改动也同时出现在了呈示部和再现部里,我还原出来的“书写历史”也确认了这一点。也就是说,舒曼在补写总谱手稿中的再现部的同时,也将修改后的内容记录在了誊清稿中。

DR:和先前出版的乐谱相比,您编纂的乐谱是否有听得见的差别?

MS:有的,四个乐章里都有很多细节不同,尤其是在迪特里希的开头乐章和舒曼的结尾乐章里。在小提琴声部抄本的结尾乐章中,舒曼或用墨笔、或用铅笔修改了一些音符和段落,甚至重写了伴奏声部中的一个长达数小节的段落,由些修改没有被补回到作曲家手稿里。由前面提到的海因里希·杜斯特本的文章可知,(已佚失的)总谱抄本里的结尾乐章也有深度修改的痕迹。尽管结尾乐章的钢琴声部里可能也有一些细节得到了修改,但我们仍旧可以,甚至必须将舒曼亲手写在小提琴声部抄本上的修改内容视作“最终版本”。从这一原则出发,我将这些修改内容吸收进了我编纂的乐谱正文中——这么做的理由还在于,它们不会和钢琴声部的走向产生任何冲突。我在介绍源文献和校勘细节的备注中将早期版本的异文记录在案。和我的做法不同,早先出版的乐谱在遇到疑点时更乐意采纳舒曼手稿中的早期异文,即回归了作品的倒数第二个版本。有的乐谱会将小提琴声部抄本中的修改当作“选奏段落”,即认为修改前后的乐谱内容是地位相同的两种变体。但事实并非如此,因为在小提琴声部抄本中,舒曼明确地划掉了修改前的内容,并代之以修改后的版本。

DR:您编纂的F. A. E.奏鸣曲是在《勃拉姆斯作品全集》的框架内出版的。有意思的是,《全集》系列二第8卷·小提琴奏鸣曲(2021年出版)在附录里收录了整首奏鸣曲,尽管勃拉姆斯只创作了其中的诙谐曲乐章。是什么促使您决定,将“外人”所写的三个乐章也收入《勃拉姆斯作品全集》呢?

MS:在这首由三名作曲家携手创作的奏鸣曲里,乐章之间的关联十分密切——这不仅仅是因为它们以非常传统的奏鸣曲乐章的方式排列。f-a-e动机无疑是个重要的锚点,它不仅出现在了第1、2、4乐章里,还影响了勃拉姆斯的诙谐曲乐章和迪特里希的开头乐章在主题上的联系。对舒曼、青年勃拉姆斯以及迪特里希来说,这种乐章间的相互关联是他们音乐创作的典型特征,在某种程度上构成了当时三位作曲家的一个交集。所有这些都只有在研读和演奏整部作品时才能体会到。

DR:最后,还有一个揣测性的问题:在约瑟夫·约阿希姆的朋友里、在杜塞尔多夫的“接待委员会”里,还有一位克拉拉·舒曼,她也是技艺娴熟、经验丰富的作曲家。她为何没有参加这首奏鸣曲的创作?将四乐章的奏鸣曲分给四个人来创作明明是最理想的,而且此前克拉拉刚刚完成了《为小提琴和钢琴而作的三首浪漫曲》op. 22,首印版乐谱上的被题献者非是旁人,正是约瑟夫·约阿希姆……

MS:您的这个问题也非常合理,亲爱的Rahmer先生。当然,在我们出版的全集版乐谱以及我编纂的原作版乐谱里,这个问题都没有被提及,因为对这个问题的回答必然只会停留在猜测阶段。(另外,我完全不知道这个问题在罗伯特和克拉拉·舒曼研究领域有没有被人提出和论述过。)我很确定,F. A. E.奏鸣曲的三位作者在音乐方面都和克拉拉关系很好。我推测,她参与了演奏但没有参与作曲的原因可能是:克拉拉·舒曼在10月初知道自己已再次怀孕了。她那个时期的通信显示,她感到自己的身体状况受到了严重影响。尽管如此,她仍旧事务繁忙:作为登台表演的音乐家,作为家里的女主人,以及接待10月里前来谈话和演奏音乐的大量访客。因此我觉得,有一种可能是,罗伯特·舒曼一开始想请自己的妻子来创作慢速的第2乐章,但看到她因身体状况和事务压力而力有不逮,还是决定由自己来承担此任。这样的猜测自然是没有文献证据的。但无论如何,对我来说,舒曼创作的这个美妙的、真挚的、含有大量f–a–e的间奏曲乐章绝对是难以割舍的佳作。

DR:Struck先生,衷心感谢您接受采访!