Mozart-Kenner und -Liebhaber wissen natürlich um das Ungeheuerliche im Finale seines allerletzten Streichquartetts, KV 590. Besonders dessen Durchführung ist an Härte der Tonsprache im Mozartschen Œuvre einzigartig. Die Verstörung beginnt aber schon kurz vor Ende des ersten Teils: Die sonst so munter perlenden Sechzehntel-Noten erstarren urplötzlich in einer geradezu hilflos in sich repetierenden Dreitonschleife. Just diese Stelle hat Mozart in seiner Handschrift heftig korrigiert. Die Untersuchung dieser Korrektur gibt uns einen analytischen Schlüssel zum Verständnis dieses ganz besonderen Satzes an die Hand.

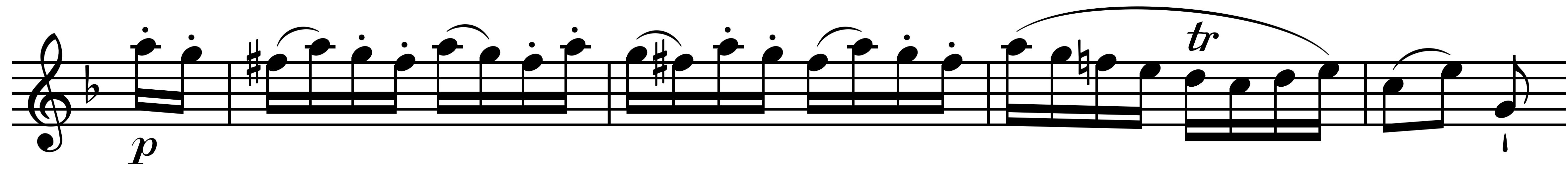

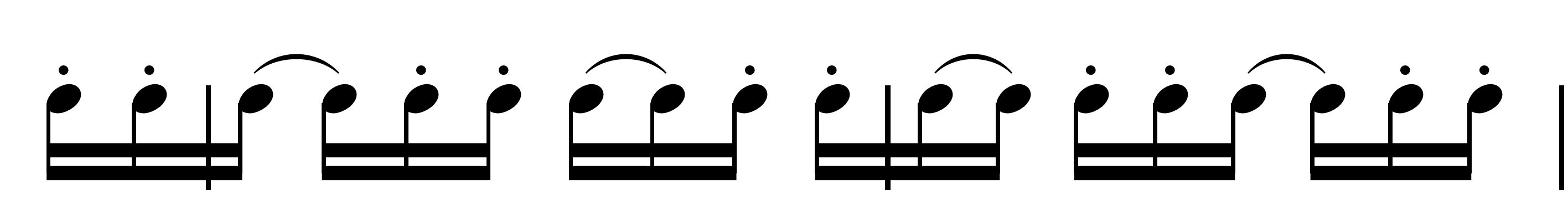

Diese in sich kreisende, gewissermaßen sich gegen das Metrum festfressende, stotternde Dreitonfigur

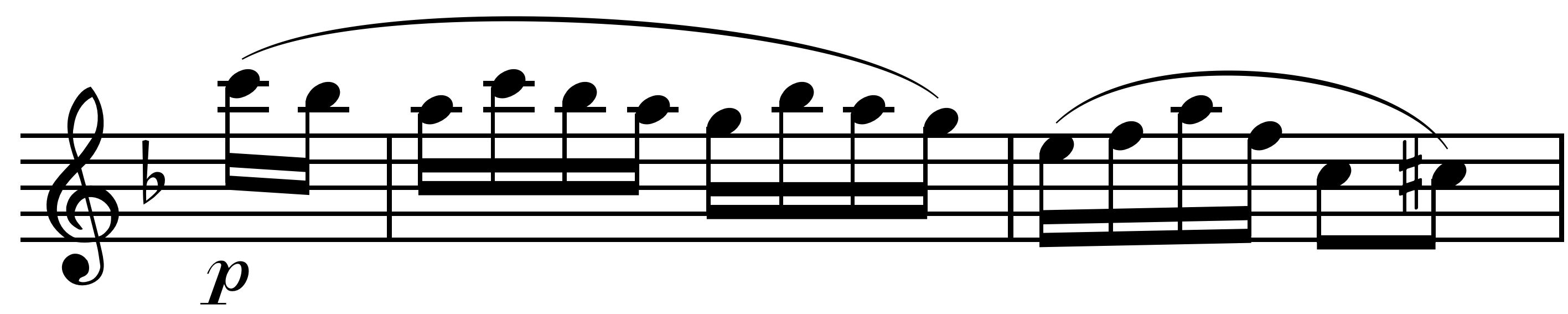

dominiert nach ihrem ersten Auftreten die gesamte Durchführung und erklingt freilich nochmals am Ende des Satzes. Wo immer und in welcher Stimme sie auch erscheint, Mozart korrigierte sie nachträglich minutiös. Und zwar ausgerechnet hinsichtlich ihrer Artikulation. Hatte er bei der ersten Niederschrift noch jeweils alle Sechzehntel in einem großen Legatobogen zusammengefasst, so setzte er nachträglich, das Legato korrigierend (aber im Autograph nicht ausstreichend oder tilgend), unter die jeweiligen Noten die bekannte Zweiton-Gruppierung von Bindungen und Staccati:

Mir ist bislang kein anderes Autograph begegnet, in dem Mozart eine derart auffällige, systematische Veränderung der Artikulation vornimmt. Noten ja, Dynamik ja, aber Artikulation über eine solch große Strecke? Wer sich diese Stellen genauer ansehen will, konsultiere die wundervolle Online-Präsentation der British Library London aller Autographe von Mozarts zehn sogenannten „berühmten“ Streichquartetten.

Mancher Leser mag jetzt die Achseln zucken und darauf verweisen, dass eben in der „Werkstatt“ eines Komponisten viele solcher Korrekturen anfallen und wir dank der Druckausgaben ja den „richtigen“ Text kennen. Für mich stellen solche Korrekturen jedoch einen wunderbaren Einstieg in das tiefere Verständnis der Musik dar: Autographe Korrekturen sind gewissermaßen die sichtbaren Narben eines kompositorischen Problems, das der Urheber durch eine Verbesserungs- oder Korrekturmaßnahme löste. Indem wir die Narbe untersuchen und zu verstehen versuchen, befinden wir uns sofort im Inneren der Musik. Musikern, die solche Meisterwerke adäquat aufführen wollen, hilft meines Erachtens eine solche am Autograph ansetzende Analyse ebenfalls, denn der gewissermaßen glatte und vollkommen scheinende Notentext ihrer Druckausgaben gibt im Gegensatz zur Handschrift keinerlei solcher Geheimnisse preis.

Im Falle von KV 590/IV wäre also zu fragen, warum denn wohl Mozart die ursprünglich komplett gebundene Fassung der „Stotterstelle“ zu einer Folge von Zweiton-Gruppen (Staccati, Bindung, Staccati, Bindung etc.) nachträglich veränderte. „Falsch“ im Wortsinne kann die ursprüngliche Legatobindung ja nicht sein, bestenfalls in ihrer Ausführung schwächer. Was daran könnte also „schwächer“ sein?

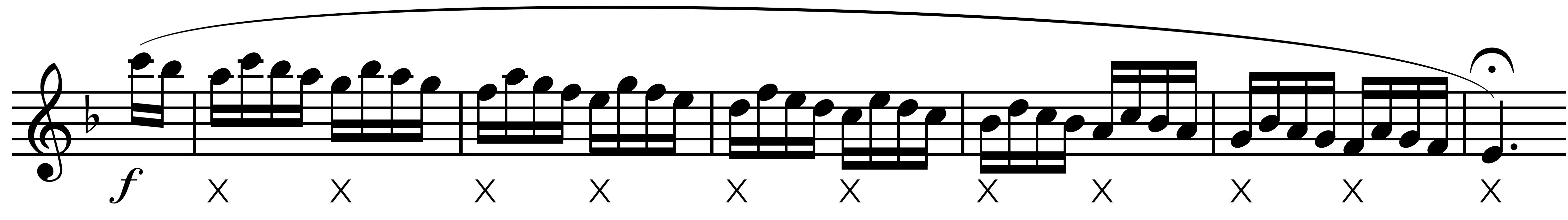

Ich versuche eine Deutung: Die prinzipielle kompositorische Idee dieser Stelle (und aller ihrer verwandten) verstehen wir gänzlich ohne Artikulation. Die drei sich beständig wiederholenden Sechzehntel-Noten sind ganz offenkundig dem Beginn des Hauptthemas des Satzes entnommen:

Dieses Hauptthema kann man verstehen als eine sich Ton für Ton nach unten schraubende Sequenz. Am Satzbeginn erklingt nur ein kleiner Ausschnitt dieser motorischen Abwärtsspirale, später dann wird sie weiträumiger ausgeführt (mit „x“ habe ich die absteigenden Zieltöne der Sequenz gekennzeichnet, die immer auf die „starken“ Zählzeiten „1“ und „3“ fallen):

Eines der unerschöpflichen Wunder dieses Satzes ist sein kontrapunktisches Gefüge, basierend allein auf dieser Sequenzfigur. (Eine gelungene Visualisierung und Erläuterung dazu bietet ein kurzes, englisch-sprachiges Video von Richard Atkinson.)

An der fraglichen Stelle kommt die Figur nun nicht mehr von der Stelle, die Sequenz wird fast gewaltsam auf ihre ersten drei Töne reduziert, wie ein Motor, der plötzlich zu stottern beginnt. Und genau diese Dreizahl verursacht im metrisch geraden Gefüge des 4/4tel-Taktes natürlich sofort eine heillose Verwirrung. Denn jetzt beginnen und enden die drei Töne ständig auf widersinnigen, irregulären Stellen im Taktgefüge.

Der Reiz dieses irregulären „Stotterns“ wird dadurch gestützt, ja erhöht, als die drei Unterstimmen gewissermaßen erstarren, nämlich auf einem C-dur-Bordunklang: die beiden Unterstimmen imitieren mit ihrer offenen Quinte c/g den Klang der Drehleier oder des Dudelsacks, die 2. Violine schärft synkopisch die fehlende Terz jeweils mit dem dissonierenden Leitton dis an.

„Drehleier“ oder „Dudelsack“ und Fidelmusik-artiges „Aus-dem Takt-Geraten“ – das ist meines Erachtens Mozarts Ur-Idee dieser Stelle. Für einen Moment lang wird also brüsk die hoch-artifizielle Melodik des Kunstmusikrahmens auf den Tanzboden der Landbevölkerung versetzt. (Das ist ja bekanntlich ein nicht ganz so seltener Kunstkniff der „Klassiker“, vor allem Joseph Haydns. Überhaupt scheint mir Mozart mit seinem Finale des 3. „Preußischen Quartetts“ handfest auf das grandiose Finale in Haydns Opus 55 Nr. 1 anzuspielen – aber das wäre einmal einen eigenen Blogbeitrag wert.) Die ursprüngliche Bogensetzung unterstreicht demnach auch das „Leiern“ oder amateurhafte „Dudeln“ dieser Stelle: Der lange Bogen egalisiert nämlich gewissermaßen die ständig repetierten drei Töne, ohne Anfang und Ziel dudeln sie gewissermaßen gestaltlos, naiv-dilettantisch vor sich hin.

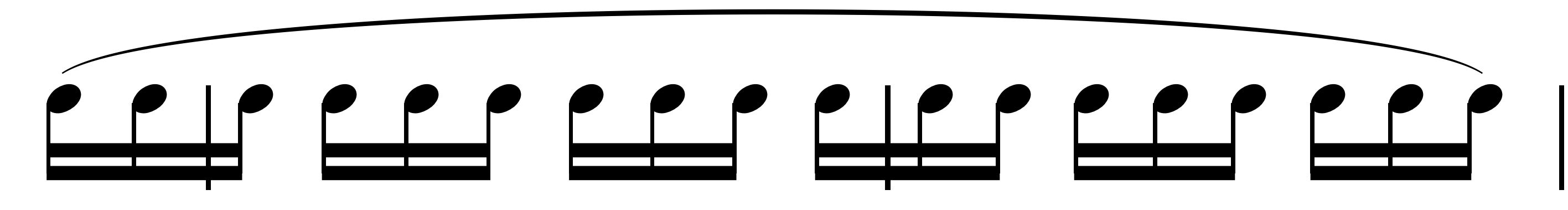

Mozart korrigierte nun nachträglich diese „leiernde“ Artikulation durch eine erheblich kunstvollere. Kunstvoller ist sie, weil sie kurzgliedriger und gestaltender ist. An sich wäre zwar der jetzt neue beständige Wechsel zweier gestoßener mit zwei gebundenen Noten eine Standard-Artikulation der Zeit. Doch hier verhält es sich völlig anders: die Zweiton-Gruppierung stellt sich nur dem Schein nach in den Dienst von Gleichmaß und Standard, also Staccato immer als Auftakt, Bindung immer zur „schweren“ Zeit. In Wahrheit betont die jetzt raffiniertere Artikulation noch das „Durcheinander“, indem nun zwar wieder die starken Zählzeiten betont werden, aber gleichzeitig die ursprünglich gleichförmig „dudelnde“ Dreitonfigur nun bei jeder Wiederholung – systematisch-planmäßig – in je anderer Zusammenstellung artikuliert wird:

In anderen Worten: Nicht nur schafft das Drei in Vier (der Noten) eine beständige synkopische Verschiebung der Wahrnehmung, die man noch als Leierkastenmusik humorvoll goutieren könnte, sondern das gerade 2+2 der nachträglichen Artikulation auf dem Boden der ständigen Notenverschiebung setzt auch letztlich den hörbaren Bezug zur ursprünglichen Wurzel dieser Figur völlig außer Kraft. Die ursprünglich leiernde Dreitonfigur bekommt jetzt ihren ganz eigenen, verstörenden Reiz.

Und genau dieser Reiz der Verstörung setzt sich in der ungeheuerlichen Durchführung fort. Was dort in der ursprünglichen, einebnenden Legato-Ausführung recht schnell einen schalen Geschmack hätte hinterlassen können, bekommt nun nach der Korrektur der Artikulation eine schneidende Kälte und Härte.

Fazit: Die von Mozart abgeänderte Artikulation demonstriert seine ungemein souveräne Hoheit über das eigene musikalische Material; Mozart hebt die „Schwäche“ der ursprünglich bloß humorvollen, auf Dauer wohl ermüdenden „Leierkasten“-Stelle durch einen kleinen Kunstgriff auf die Höhe eines großen Meisterwerks.

Im G. Henle Verlag erscheint die Urtext Edition von KV 590 Ende dieses Jahres (HN 1123 und HN 7123).

Hören Sie das komplette Finale in einer Aufnahme des Amati Quartetts.

Ihre Erläuterungen haben mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Anregungen! Ich werde jetzt öfter den Henle-Blog aufrufen.

M. Welter