Wie das vergangene Jahr wird auch 2025 reich an Komponisten-Gedenktagen sein. Der Bogen reicht von Giovanni Pierluigi da Palestrina (500. Geburtstag) über Georges Bizet (150. Todestag) oder Erik Satie (100. Todestag) bis zu Pierre Boulez (100. Geburtstag), um nur einige der Jubilare zu nennen. Im Mittelpunkt wird aber zweifellos der runde Geburtstag von Maurice Ravel stehen, der am 7. März 1875 in Ciboure im französischen Teil des Baskenlandes als Sohn einer spanisch-baskischen Mutter und eines Schweizer Ingenieurs mit französischen Wurzeln zur Welt kam. Bereits drei Monate später zog die Familie nach Paris. Ravel verlor aber zeitlebens nicht die Bindung ans Baskenland, wo er in Saint-Jean-de-Luz, einem Nachbarort von Ciboure, häufig die Sommermonate verbrachte.

Auch der G. Henle Verlag wird das Ravel-Jahr gebührend feiern, wobei der Fokus nicht nur auf den neben Rameau und Debussy wohl bedeutendsten französischen Komponisten gerichtet ist, sondern unter der Devise „Ravel and Friends“ auch weitere ihm nahestehende Musiker umfasst. Wenn auch Komponisten wie Gabriel Fauré, Manuel de Falla oder Sergej Prokofjew keinen prägenden Einfluss auf Ravels Schaffen ausübten, so lieferten sie ihm doch unschätzbare Anregungen. Intensiv beschäftigte sich Ravel beispielsweise mit der Musik Arnold Schönbergs. Ravel, der den Bezug auf einen Grundton selbst bei kühnen harmonischen Verläufen wahrte, blieben zwar Theorie und Ästhetik des Österreichers völlig fremd, aber er gestand doch 1928 ein, dass er nicht wisse, ob er die Chansons madécasses (1925/26) ohne die Kompositionen Schönbergs hätte schreiben können. Ravel-Editionen zieren seit 2008 den Henle-Katalog (siehe Übersicht), und im Ravel-Jahr werden noch weitere Titel wie etwa La Valse (Fassungen für Klavier zweihändig sowie für zwei Klaviere vierhändig) hinzukommen.

Wer aber war Ravel? Während seine Musik inzwischen gut erforscht ist, ist die Frage nach seiner Persönlichkeit nicht leicht zu beantworten, denn er sprach nur ungern über sich und erst recht nicht über das, was ihn im Innersten bewegte. Auf seinen zahlreichen Konzertreisen nach dem Ersten Weltkrieg musste er immer wieder Interviews geben und in einigen Fällen sogar Vorträge halten. Aber bei all diesen Gelegenheiten gab er höflich-distanziert Auskunft zur aktuellen Musik im Allgemeinen oder zur Technik seiner Werke, ohne jemals wirklich Persönliches zu offenbaren. So kommt es, dass sich zwar eine Überfülle von Ravel-Dokumenten – allen voran die Korrespondenz mit seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis – erhalten hat, wir aber beispielsweise nichts über seine sexuelle Orientierung, seine religiösen Gefühle oder weltanschaulichen Einstellungen wissen. Als er 1928 in die Zwangslage geriet, Auskunft über sein Leben und Werk zu geben, diktierte (!) er die später so betitelte Esquisse autobiographique (Autobiographische Skizze) seinem Schüler und Vertrautem Roland-Manuel und beschränkte sich darin weitgehend auf die Aufzählung von dürren Fakten.

Titelblatt der Erstveröffentlichung der Esquisse autobiographique in der Sondernummer Hommage à Maurice Ravel der La Revue musicale (Dezember 1938)

Dieser Schutz seiner Intimität geht Hand in Hand mit der äußerst engen Verbundenheit mit seiner Familie. Erst 1921, im Alter von 46 (!) Jahren, verließ er die familiäre Wohngemeinschaft, die nach dem Tod des verehrten Vaters (1908) und der abgöttisch geliebten Mutter (1917) zuletzt nur noch aus seinem jüngeren Bruder Édouard bestand – und auch dies nicht freiwillig, sondern dem Umstand geschuldet, dass sein Bruder unerwartet heiratete. Er entschied sich daraufhin für ein Junggesellen-Leben außerhalb der Metropole Paris und kaufte die Villa „Le Belvédère“ in Montfort-l’Amaury, einer Kleinstadt im Westen von Paris, die sein Wohnsitz bis zu seinem Tod bleiben sollte (siehe dazu ein Video des Musée Maurice Ravel auf Französisch https://www.youtube.com/watch?v=9zbkubvHW1g oder auf Englisch https://www.youtube.com/watch?v=EhrfNrdMRJY).

Umgab er sein Inneres gleichsam mit einer Schutzwand, so fiel er äußerlich durch Extravaganz auf, die vermutlich seine tiefe Verunsicherung und seinen Minderwertigkeitskomplex durch seine überaus schmächtige und auffallend kleine Gestalt kompensieren sollte. Er gab sich dem Dandytum hin, suchte die Pose und das Stilisierte, ja wahrte selbst im Umgang mit Freunden eine gewisse distanzierte Kälte. Dazu passt seine Begeisterung für alles Unechte und Künstliche. Michael Stegemann sprach zu Recht von Maskeraden, nicht nur im gesellschaftlichen und sozialen Umfeld, sondern auch in seinen Werken. So bezeichnete Ravel etwa das Ballett Daphnis et Chloé (1909–12) auf der Basis der antiken Dichtung von Longos in seiner Autobiographischen Skizze als „ausladendes musikalisches Fresko, weniger archaisierend als voll Hingabe an das Griechenland meiner Träume“. Entsprechend liegt der Gedanke nahe, dass auch die Orchesterlieder Shéhérazade (1903) einen imaginären Orient heraufbeschwören und die berühmte Rapsodie espagnole (1907/08) ein künstliches Spanien jenseits aller Folklore vor uns erstehen lässt. Wie ein Schwamm sog Ravel die unterschiedlichsten Anregungen in sich auf, mit auffallenden Vorlieben für Exotik, Kinder- und Tierwelten, und gab sie verfremdet wieder, wobei immer auch ironische Züge zum Tragen kommen. Aber wenn sich Ravel ständig Masken aufsetzte – wer war er dann wirklich? Letztlich bleibt seine Persönlichkeit voller Rätsel, aber der Gedanke liegt nicht fern, dass die Künstlichkeit sozusagen zu seiner zweiten Natur wurde – oder anders ausgedrückt: dass er sich den naiven Blick des Kindes lebenslang bewahrte, dem der für Erwachsene selbstverständliche Unterschied zwischen „natürlich“ und „künstlich“ fremd ist. In diesem Sinne darf man wohl die von seinem engen Freund Michel-Dimitri Calvocoressi überlieferte Formulierung Ravels interpretieren, den Leuten käme wohl niemals die Idee, dass er „von Natur aus künstlich“ sein könne.

Ravel ließ sich in seinen Anfängen von Emmanuel Chabrier und Erik Satie beeinflussen, für kurze Zeit auch von Debussy, fand aber um 1900 sehr schnell seinen ganz individuellen Ton, der ihn mühelos fremde Musik ganz unterschiedlicher Art – seien es nun historische Gattungen, in- oder ausländische Volkslieder oder moderne Musik inklusive des Jazz – aufnehmen und zu etwas Neuem verarbeiten ließ. Schon in Ravels erster erfolgreicher Komposition, der Pavane pour une infante défunte (1899) für Klavier, lässt sich diese Fähigkeit anschaulich beobachten. Ihm schwebte die Szenerie des einstigen spanischen Hofes vor, was die Wahl der höfischen Pavane mit ihrem Alternieren zwischen Refrain und Couplets erklärt, aber er gestaltete den feierlichen Schreittanz nicht mit historisierender Musik, sondern mit einer schlichten Melodie über einer leicht dissonanten Begleitung, die zu eben jener melancholischen Stimmung führt, die der Titel (Pavane für eine verstorbene Infantin) erwarten lässt:

Beginn der Pavane pour une infante défunte, HN 1260

Ein größerer Kontrast als das nächstfolgende Klavierstück Jeux d’eau (1901) ist kaum denkbar. Arbeitet die Pavane mit möglichst einfachen Mitteln, um die Atmosphäre eines stilisierten historischen Tanzes zu evozieren, so liegt mit Jeux d’eau ein hochvirtuoses und harmonisch äußerst komplexes Werk vor, das stetig mit neuartigen satztechnischen Herausforderungen aufwartet. Auch stilistisch könnte der Unterschied beider Kompositionen kaum größer sein – hier eine erste Annäherung an den Klassizismus, die später in Le Tombeau de Couperin (1914–17) viel deutlicher und reifer ausfallen sollte, dort eine Affinität zur impressionistischen Klangmalerei. Solche Kontraste sind typisch für das Gesamtschaffen Ravels, getreu der 1911 formulierten Devise, er „bemühe sich vor allem, ganz unterschiedliche Sachen zu machen“, also mit jedem Werk etwas völlig Neues zu unternehmen.

Ravel hinterließ – gemessen an der rund vier Jahrzehnte umfassenden Schaffenszeit – ein ziemlich schmales Œuvre, und tatsächlich komponierte er auffallend langsam. Die Genese zahlreicher Werke zog sich über mehrere Jahre hin. Er selbst bemerkte einmal, er brauche eine lange Zeit „bewussten Reifens“, bis er allmählich Form und Entwicklung eines neuen Werkes vor sich sehe, danach ginge das Schreiben an sich relativ schnell von statten. Doch dann sei noch viel Zeit aufzuwenden, um alles Überflüssige zu tilgen, sprich: um der intendierten Perfektion so nahe wie möglich zu kommen. Wie mühevoll und skrupulös sein Vorgehen war, zeigen die ausnahmsweise reichlich überlieferten Quellen zu Jeux d’eau. Neben Skizzen zu verschiedenen Grundmotiven haben sich drei vollständige autographe Niederschriften erhalten, wobei die erste, obwohl noch mit zahlreichen Streichungen und Korrekturen versehen, bereits ziemlich dicht an die Endfassung heranreicht.

Für die zweite Niederschrift kopierte Ravel dieses Autograph über weite Strecken unverändert, korrigierte lediglich einzelne Takte. Aber er notierte danach seine Komposition nochmals vollständig neu, wobei die wenigen Änderungen, abgesehen von der nun hinzugefügten Widmung an seinen Lehrer Gabriel Fauré, vor allem Tempo- und Pedalanweisungen betreffen. Trotz dieser Sorgfalt enthalten die Erstausgaben der Werke in der Regel noch zahlreiche Druckfehler – die Ravel in zahlreichen Briefen beklagte, aber nie systematisch sammelte, um sie in neuen Auflagen korrigieren zu lassen. Viele dieser Fehler gehen allerdings auf Versehen in seinen Manuskripten zurück, denn Tempo- und Metronomangaben sowie Metrums-, Vorzeichen- und Schlüsselwechsel bilden einen gewissen Schwachpunkt in der sonst sehr deutlichen und klaren Niederschrift seiner Kompositionen.

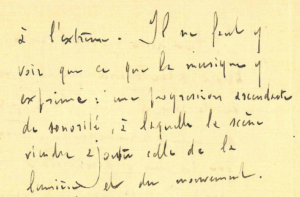

Eine Reihe von Titeln verweist auf außermusikalische Anregungen – exemplarisch genannt seien etwa Oiseaux tristes oder La Vallée des cloches aus den Miroirs (1904/05) –, sobald von Ravel aber konkretere Angaben gewünscht wurden, verweigerte er die Aussage und verwies nur auf die Musik selbst. Ein berühmter Fall in diesem Zusammenhang ist Maurice Emmanuels Nachfrage zu den Hintergründen von La Valse (1919/20) im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Aufführung der Orchesterfassung, zu der er das Programm schreiben sollte. In seiner Antwort betonte Ravel zunächst, dass die „Poème chorégraphique“ (so der Untertitel) eigentlich für die Bühne geschrieben sei und erteilte allen Spekulationen als mögliche Parodie oder als Schilderung des Untergangs der Habsburgermonarchie, die einige Kritiker darin sehen wollten, eine Abfuhr: „Man darf darin nur das sehen, was die Musik hier ausdrückt: einen ansteigenden Verlauf des Klangs, zu dem die Bühne den des Lichts und der Bewegung hinzufügen wird“ (siehe Abbildung).

Ausschnitt aus dem Brief Ravels an Maurice Emmanuel vom 14. Oktober 1922 (Privatbesitz): „Il ne faut y voir que ce que la musique y exprime: une progression ascendante de sonorité, à laquelle la scène viendra ajouter celle de la lumière et du mouvement.“

Hier lieferte Ravel im Kern sein musikästhetisches Credo. Und dazu passt sehr gut die wiederum von Roland-Manuel überlieferte Aussage, dass Ravel, sollte er nach seinen Grundsätzen befragt werden, sich auf die einfache Aussage eines Mozart berufen würde: Es gebe nichts, was die Musik nicht versuchen, wagen oder darstellen könne, vorausgesetzt sie verzaubere und bleibe stets Musik.

Zum Schluss noch ein Hinweis auf eine Einspielung der Jeux d’eau von Vlado Perlemuter, der 1927 Ravels Klavierwerke beim Komponisten selbst in Montfort-l’Amaury studierte. Möge Ravels Musik uns 2025 begleiten und verzaubern!