Im Frühjahr 2016 hat der große ungarische Komponist Béla Bartók Einzug in den Henle-Katalog erhalten: zum einen mit der in diesem Sommer schon auf vier Bände angewachsenen Kritischen Gesamtausgabe seiner Werke, zum anderen mit den auf diesem wissenschaftlich erarbeiteten Notentext basierenden praktischen Urtext-Einzel-Ausgaben seiner Klavierwerke. Diese bieten mittlerweile wirklich für jeden etwas, vom Einsteigerrepertoire (mit den Lehrwerken Für Kinder und Mikrokosmos) über den Bartók-Klassiker (wie die Rumänischen Volkstänze) bis zur avancierten Virtuosenliteratur (z. B. mit den Improvisationen op. 20). Aber eines fehlte bisher: Bartóks Name in der Reihe unserer Studienpartituren im handlichen Format. Um so größer war die Freude, als sich mit dem 2018 in der Gesamtausgabe erschienenen Concerto for Orchestra endlich eine Gelegenheit bot, diese Lücke zu füllen.

Im Frühjahr 2016 hat der große ungarische Komponist Béla Bartók Einzug in den Henle-Katalog erhalten: zum einen mit der in diesem Sommer schon auf vier Bände angewachsenen Kritischen Gesamtausgabe seiner Werke, zum anderen mit den auf diesem wissenschaftlich erarbeiteten Notentext basierenden praktischen Urtext-Einzel-Ausgaben seiner Klavierwerke. Diese bieten mittlerweile wirklich für jeden etwas, vom Einsteigerrepertoire (mit den Lehrwerken Für Kinder und Mikrokosmos) über den Bartók-Klassiker (wie die Rumänischen Volkstänze) bis zur avancierten Virtuosenliteratur (z. B. mit den Improvisationen op. 20). Aber eines fehlte bisher: Bartóks Name in der Reihe unserer Studienpartituren im handlichen Format. Um so größer war die Freude, als sich mit dem 2018 in der Gesamtausgabe erschienenen Concerto for Orchestra endlich eine Gelegenheit bot, diese Lücke zu füllen.

Márton Kerékfy, Klára Móricz, László Somfai (v. l.) bei der Präsentation des Gesamtausgaben-Bandes in Budapest

Herausgeberin Klára Móricz gehört zu dem engen Kreis um den Gründervater der Bartók-Gesamtausgabe László Somfai, der vor über 20 Jahren in Budapest das Fundament für die Gesamtausgabe legte. Die mittlerweile in den USA lebende Forscherin reiste im letzten Jahr für die feierliche Präsentation des Bandes nach Budapest und hielt dort einen bewegenden Vortrag über Bartóks Meisterwerk, dessen philologische Erforschung sie von der Übertragung und Analyse der umfangereich erhaltenen Skizzen bis hin zur Recherche nach frühen Aufnahmen und Dirigierpartituren so lange und intensiv verfolgt hatte.

Und so bietet dieser Gesamtausgabenband eine Fülle von spannenden Forschungsergebnissen zu diesem vielleicht berühmtesten Orchesterwerk Bartóks: Sei es in der Einleitung die (jeden Liebhaber des Werkes beschäftigende!) Frage, was es eigentlich mit dem vermeintlichen Zitat aus Franz Lehárs „Da geh’ ich zu Maxim“ im IV. Satz auf sich hat, das sich bei genauerer Betrachtung nämlich als eine durchaus doppelbödige Anspielung auf den Kollegen Schostakowitsch herausstellt, der diese Melodie in seiner berühmten Leningrader Sinfonie verfremdet zum Symbol für das barbarische Nazi-Deutschland machte.

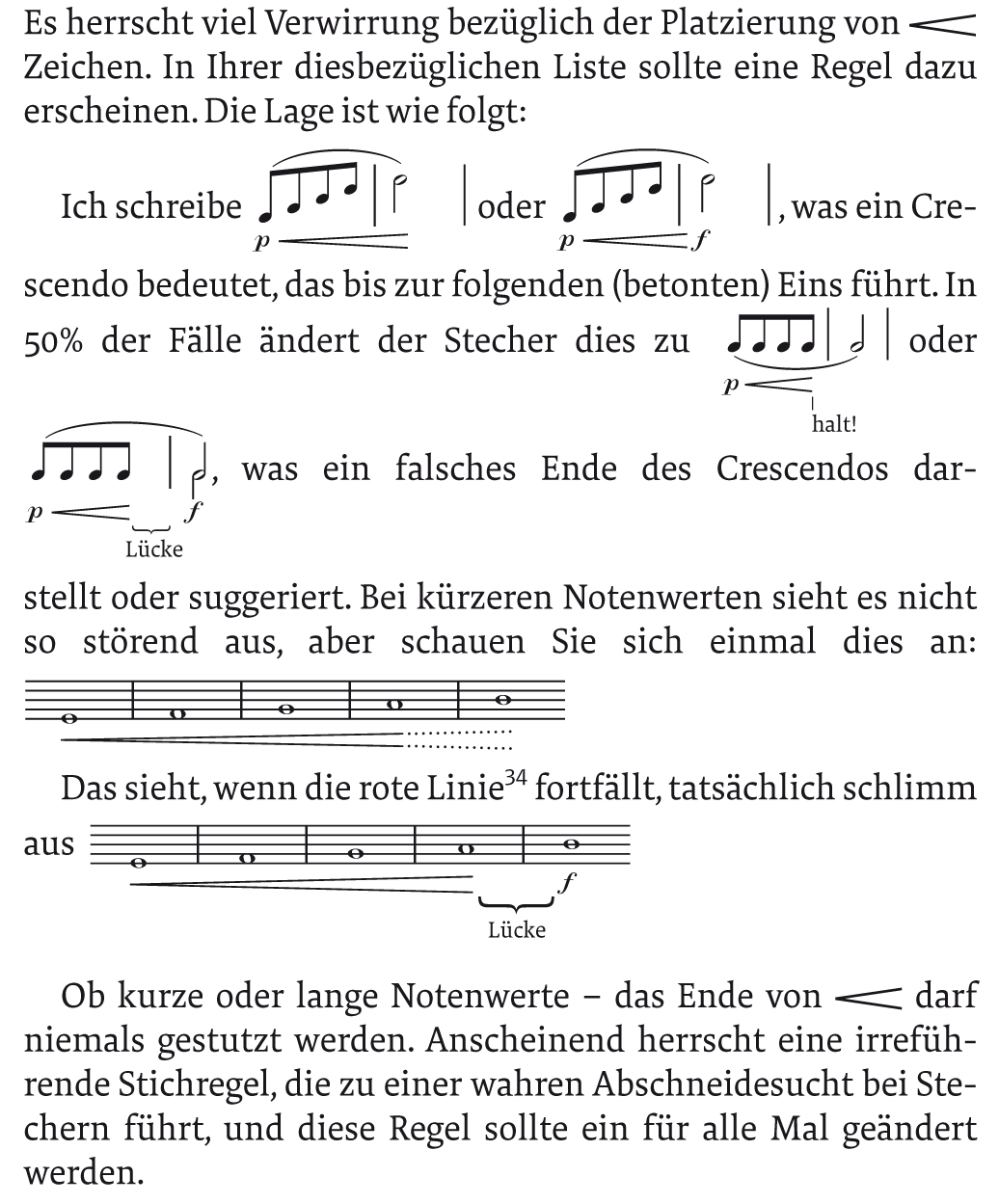

Sei es unter Notation die Erläuterung von Bartóks sehr genauen Vorstellungen eines optimal gestalteten Notensatzes, die zu seinen Lebzeiten mitunter den Stichregeln der Verlage zum Opfer fielen und in der Kritischen Gesamtausgabe nun teils wieder berücksichtigt werden.

Oder sei es in der peniblen Übertragung und Kommentierung der umfangreichen Skizzen zu diesem Werk im Critical Commentary, die für Generationen von Musikern und Wissenschaftlern Material zur Erfoschung von Bartóks musikalischem Arbeitsprozess bereit stellen.

Ach so, und dann sind da ja auch noch 150 Seiten Partitur mit einem nach allen Regeln der Philologie edierten Notentext. Unter Heranziehung sämtlicher Quellen legt Klára Móricz hier eine „Fassung letzter Hand“ vor, die manche fragliche Stelle in früheren Ausgaben endlich befriedigend löst. In unserer Studien-Edition bieten wir diese Partitur auf handliches Format verkleinert auch für den kleinen Geldbeutel an. Vorwort und Bemerkungen werden dabei naturgemäß auf das Wesentliche reduziert (damit die Taschenpartitur nicht zum Backstein wird), aber die wichtigsten Fragen zur Entstehung und Edition sind natürlich auch hier behandelt – so zum Beispiel die Bewertung der beiden Schlüsse, die Bartók zu diesem Werk hinterlassen hat.

Denn kurz nach der erfolgreichen Uraufführung des Concerto for Orchestra unter Serge Koussevitzky am 1. Dezember 1944 in Boston, komponierte Bartók im März 1945 einen zweiten Schluss für dieses Werk, der etwas länger und effektvoller als das urspünglich sehr abrupte Ende ist. Da Koussevitzky sich bei ihm für den „neuen Schluss“ bedankte, steht zu vermuten, dass dieser auf den Wunsch des Dirigenten (und Auftraggeber des Werks) zurückgeht – belegt ist dies allerdings nicht. Bartók selbst sollte den uns heute bekannten neuen Schluss vor seinem Tod im September 1945 nicht mehr hören und auch die Drucklegung der Partitur durch Boosey & Hawkes nicht mehr vollständig betreuen. So ist heute nicht mehr zu klären, ob die in der Erstausgabe gewählte Präsentation der beiden Schlüsse Bartóks Intention entspricht: Nach dem originalen Ende (auf einer linken Seite) folgt kommentarlos der „Alternative ending“ überschriebene spätere Schluss (auf einer rechten Seite), so dass die Dirigenten direkt zum neuen Schluss springen können – was sie seit 70 Jahren auch konsequent tun.

Aber wie sind diese beiden Schlüsse nun in einer historisch-kritischen Gesamtausgabe zu präsentieren? Die kurze Antwort lautet: so wie in der Erstausgabe. Die längere Antwort hat Herausgeberin Klára Móricz bei einem internen Treffen der Gesamtausgabe letztes Jahr augenzwinkernd vorgetragen als Beispiel dafür, wie philologische und praktische Aspekte bei der Konstitution einer „Fassung letzter Hand“ ineinandergreifen und mitunter zu überraschend einfachen Lösungen führen. Sie sei hier abschließend zitiert:

„[…] Bartók selbst bezeichnete den zweiten Schluss abwechselnd als „alternativen“ oder „neuen“ Schluss; sein Verleger Heinsheimer berichtet in einem Brief an den Komponisten von Koussevitzkys Zufriedenheit mit dem „neuen Schluss“. Die beiden Begriffe haben unterschiedliche Implikationen: bei einem neuen Schluss ist anzunehmen, dass dieser den ersten ersetzt; bei einem alternativen Schluss kann der Dirigent aus zwei gültigen Versionen wählen. […]

Angesichts von 70 Jahren Aufführungstradition schlug ich für die Gesamtausgabe eine Umstellung vor, also den zweiten Schluss vorzuziehen und den ersten Schluss als historisches Dokument in einen Anhang zu verschieben. Diese neue Anordnung würde dem Urteil der Geschichte entsprechen, […] und es war zugegebenermaßen auch eine reizvolle Vorstellung, dass die Partitur der Gesamtausgabe sich so von den Boosey-Ausgaben abheben würde.

Aber schon bald brachte Márton Kerékfy [der verantwortliche Redakteur aus dem Editorial Board der Gesamtausgabe] Fragen zur praktischen Umsetzung in der Edition auf. Wenn wir den zweiten Schluss vorziehen würden, könnten wir für das Finale keine Spieldauer angeben, da Bartók diese nur für die Fassung mit dem ersten Ende festgehalten hatte […]. Und auch die Angabe des Datums der Vollendung der Komposition wäre problematisch, da die Reinschrift des zweiten Schlusses dazu keine Informationen enthielt. Und dann: Wie sollte der erste Schluss überschrieben sein, für den Bartók selbst offensichtlich keine Bezeichnung hatte? „Erster Schluss“ oder „ursprünglicher Schluss“ wäre bereits ein Zusatz des Herausgebers gewesen, den man in einer Fußnote hätte erklären müssen. Zumal wir uns ja nicht sicher sein konnten, ob Bartók mit diesem zweiten Schluss den ersten wirklich ersetzen wollte. Immerhin gab es in seinem Œuvre bereits Werke, die mit alternativen Schlüssen publiziert wurden. Und schließlich lag in der Abruptheit des ersten Schlusses auch etwas sehr Bartók-Typisches – wenn auch zum Missfallen der Dirigenten. So erwuchs aus den zunächst rein praktischen Editionsfragen nun eine wissenschaftliche Problematik: Sollte die Gesamtausgabe die beiden Schlüsse nicht in ihrer historischen Reihenfolge präsentieren?

Am Ende entschieden wir uns für die Anordnung der Erstausgabe, deren Notentext nur in Takt 602 durch einen Hinweis auf den möglichen Wechsel zum alternativen Schluss ergänzt wurde. Ein Sternchen und eine Fußnote in der Partitur mögen für die langen Diskussionen, die wir über diese Stelle führten, kaum als großer Gewinn erscheinen. Ich bin aber dennoch glücklich, dass wir eine radikale Variante ernsthaft diskutiert haben und unsere endgültige Entscheidung, hier der Erstausgabe zu folgen, nicht einfach aus Bequemlichkeit erfolgte, sondern nach sorgfältiger Abwägung aller Pros und Cons.“