Die Weimarer Jahre ab 1848 markieren in Liszts Leben einen tiefen Einschnitt. Einerseits durch den Entschluss, mit der Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein zusammenzuleben, die er 1847 in Kiew kennengelernt hatte und die von nun an großen Einfluss auf ihn ausübte, andererseits, indem er seine Karriere als Klaviervirtuose aufgab und sich neben seiner amtlichen Tätigkeit als „außerordentlicher Kapellmeister“ auf das Komponieren konzentrierte. Ermutigt durch die Erfahrungen als Dirigent widmete er sich neuen Gattungen wie der Symphonischen Dichtung, aber nahm sich auch eine Reihe bereits veröffentlichter oder auch unveröffentlicht gebliebener Werke zur Überarbeitung vor.

Die Weimarer Jahre ab 1848 markieren in Liszts Leben einen tiefen Einschnitt. Einerseits durch den Entschluss, mit der Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein zusammenzuleben, die er 1847 in Kiew kennengelernt hatte und die von nun an großen Einfluss auf ihn ausübte, andererseits, indem er seine Karriere als Klaviervirtuose aufgab und sich neben seiner amtlichen Tätigkeit als „außerordentlicher Kapellmeister“ auf das Komponieren konzentrierte. Ermutigt durch die Erfahrungen als Dirigent widmete er sich neuen Gattungen wie der Symphonischen Dichtung, aber nahm sich auch eine Reihe bereits veröffentlichter oder auch unveröffentlicht gebliebener Werke zur Überarbeitung vor.

Zwar brachte Liszt seine Einfälle für neue Werke in der Regel recht schnell zu Papier, ließ diese erste Niederschriften dann aber meist liegen und unterzog sie später einer mehr oder weniger tiefgreifenden Revision. Daher liegen von zahlreichen Werken zwei oder mehr Fassungen vor. Vieles ließ er dabei im Druck erscheinen, das – aus späterer Sicht – nur eine erste, noch nicht definitive Stufe im Kompositionsprozess darstellte. Das Beispiel der Ungarischen Rhapsodie Nr. 2 zeigt eindringlich, dass selbst als vollendet erachtete Werke nochmals einer Durchsicht unterzogen und leicht verändert wurden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit – in diesem Fall die Anfrage des Verlegers Ricordi zur Genehmigung einer italienischen Ausgabe – ergab (vgl. Bemerkungen in HN 1586). Liszts Verleger waren von solchen ständigen Überarbeitungen alles andere als angetan, und so entschuldigte sich Liszt gegenüber einem dieser Verleger 1863 mit seiner „Verbesserungssucht“, die ein „chronisches, unverbesserliches Übel“ geworden sei.

Zu den Kompositionen mit längerer Entstehungsgeschichte in mehreren Fassungen gehören auch die beiden bekannten Klavierkonzerte in Es-dur und A-dur. Als ich die Aufgabe übernahm, eine neue kritische Edition des Klavierauszugs zum 2. Konzert in A-dur herauszugeben, war ich zunächst von der Fülle der Quellen überwältigt, ja geradezu erschlagen. Aber je intensiver ich mich damit beschäftigte, desto klarer wurde die Ein- und Zuordnung der Quellen. Komposition und Überarbeitung verliefen mehrfach nach dem gleichen Muster: autographe Niederschrift – Abschrift durch einen Kopisten – Durchsicht und Änderungen – neue Niederschrift bzw. neue Abschrift. Insgesamt haben sich zwei vollständige Niederschriften jeweils des Klavierparts und des Orchesters sowie vier Abschriften erhalten, wobei alle diese Quellen im Liszt-Nachlass in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv) aufbewahrt werden. Dies hat nebenbei den großen Vorteil, dass man sich jedes Detail genau am Bildschirm anschauen kann, da der Gesamtbestand der Liszt-Noten online verfügbar ist.

Je nachdem, wie man die unterschiedlich starken Eingriffe in die jeweils neuesten Abschriften einordnet, lassen sich beim 2. Konzert drei bis fünf Fassungen unterscheiden. Ich habe mich für die Gliederung in fünf Fassungen entschieden, wobei mir bei der Endfassung zunächst noch eine wichtige Quelle fehlte. Die chronologisch letzte Weimarer Abschrift des Liszt-Schülers Hans Bronsart von Schellendorf, dem das Konzert auch gewidmet ist, überarbeitete Liszt in zwei Phasen, vor oder direkt nach der Uraufführung im Januar 1857 sowie nochmals im Januar 1861. Diese autorisierte Abschrift diente jedoch nicht als Stichvorlage, wie das Fehlen jeglicher Verlags- oder Sticheintragungen belegt; sie war wohl wegen der zahlreichen Streichungen und Überklebungen nicht mehr für die Abgabe zum Stich geeignet. Es musste demnach eine weitere, bislang unbekannte Abschrift für die Stichvorlage gegeben haben.

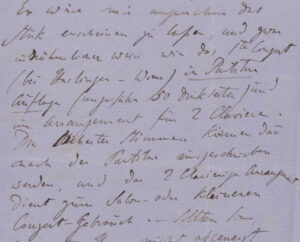

Ausschnitt aus Liszts Angebot zum Verlag des 2. Klavierkonzerts an B. Schott’s Söhne (Brief vom 22. Januar 1859, Staatsbibliothek zu Berlin): „Es wäre mir angenehm das Stük [= 2. Klavierkonzert] erscheinen zu laßen, und zwar in nähmlicher Weise wie das 1te Conzert …“

Die Bedeutung dieser vorher nicht bekannten Quelle soll an einem markanten Beispiel veranschaulicht werden. Im Klavierpart findet sich in Takt 496 eine merkwürdige Abweichung in der linken Hand beim Vergleich der Druckausgaben von Partitur und Klavierauszug.

In der Partitur haben wir auf Zählzeit 2 den Akkord h/dis1/fis1/a1, was harmonisch korrekt ist, da auch im Orchester der Septakkord von H-dur erklingt. Im Klavierauszug ist dagegen gis/h/dis1/fis1 gedruckt; keine Frage, gis passt nicht zur Harmonik – einfach nur ein Stichfehler? Noch merkwürdiger erscheint die Stelle, wenn man die Quellen davor untersucht.

Der Takt 496 gehört zu den mehrfach geänderten Stellen, seine scheinbar endgültige Form erhielt er in Liszts Korrektur einer früheren Abschrift, die Liszts damaliger Assistent Joachim Raff erstellte. Dort ist der Akkord in der autographen Neuausschrift als fis/a/dis1/fis1 notiert, was in der Bronsart-Abschrift übernommen und von Liszt dort unverändert belassen wurde. Bei der Frage, wie es zur zwar harmonisch passenden aber in der Zusammensetzung abweichenden Lesart in der gedruckten Partitur gekommen ist, hilft der Blick in die Stichvorlage.

links: Autographe Notierung (Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv)

rechts: Notierung in der Stichvorlage (München, Bayerische Staatsbibliothek)

Götze verschrieb sich, indem er den Akkord als gis/h/dis1/fis1 notierte. Da diese Abschrift zugleich die Vorlage für den Klavierpart im Klavierauszug bildete, wurde der Fehler in den Druck des Klavierauszugs übernommen. Von unbekannter Hand wurde später das unpassende gis mit Bleistift getilgt, daher fehlte es vermutlich bereits in den nicht erhaltenen Fahnen, in denen Liszt dann die jetzt fehlende Septime a1 ergänzt haben muss. Man könnte hier von einem produktiven Fehler sprechen, denn die Änderung vom ursprünglichen fis/a/dis1/fis1 zum definitiven h/dis1/fis1/a1 dürfte autorisiert sein, war aber sicher so nicht beabsichtigt. In unserer Urtext-Edition haben wir daher den letzten Stand mit h/dis1/fis1/a1 übernommen, verweisen aber in einer Fußnote auf die ‚Geschichte‘ des Akkords, die in den Bemerkungen nachzulesen ist.

So ermöglicht das Studium der Partitur-Stichvorlage zumindest einen Teil der strittigen Fragen oder Widersprüchen bezüglich des Notentextes in unserer Urtext-Edition (HN 941) zu klären, was angesichts Liszts notorischer „Verbesserungssucht“ keine Kleinigkeit ist.