Lieben Sie Lee? Diese Frage werden unter den geschätzten Leserinnen und Lesern dieses Blogs wohl nur jene beantworten können, die schon mal ein Cello zwischen den Knien gehalten haben. Denn mit dem Cellisten und Komponisten Sebastian Lee (1805–1887) ist zum Ende des letzten Jahres ein Komponist neu in unseren Katalog eingetreten, der heute nur noch durch seine pädagogischen Werke bekannt ist. Diese erfreuen sich allerdings einer schier unglaubliche Popularität – sei es die Méthode pratique pour le violoncelle op. 30, die 1842 in Paris erschien und bis heute erhältlich ist, oder Etüden-Sammlungen wie die 1843 zum Gebrauch am Pariser Conservatoire entstandenen 40 Études mélodiques et progressive op. 31 (HN 1519), die seit kurzem unseren Katalog bereichern.

Und wie so oft bei Etüden, zeigte sich auch hier in Vorbereitung der Urtext-Ausgabe, dass man bei der Rekonstruktion der Editionsgeschichte solcher seit mehr als 100 Jahren kanonisierter, aber auch immer wieder neu für den aktuellen Bedarf eingerichteter Unterrichtsliteratur durchaus Überraschungen erleben kann. Meine Kollegen haben dazu schon vor einiger Zeit in diesem Forum am Beispiel der Violin-Etüden von Rodolphe Kreutzer und Jakob Dont berichtet, und mir sollte es nun mit Sebastian Lee nicht anders gehen.

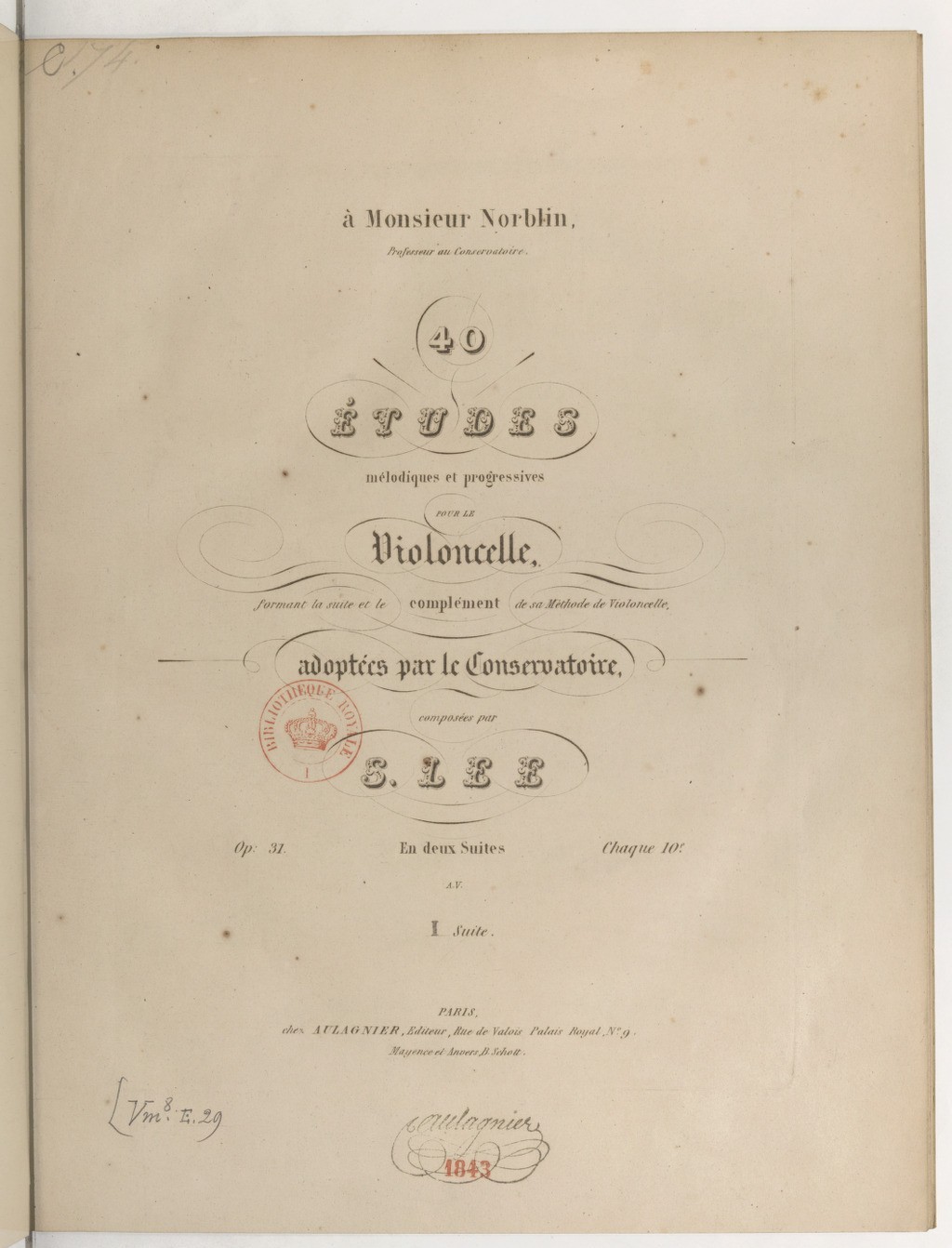

Zunächst erschien alles ganz simpel: Die Erstausgabe von Lees Opus 31 war ebenso wie seine Violoncelloschule op. 30 im Pariser Verlag Aulagnier erschienen, das genaue Datum ließ sich in der Bibliographie de la France vom 15. Juli 1843 verifizieren und wurde durch den Eingangsstempel auf dem Exemplar der Bibliothèque nationale bestätigt.

Später wurde die Ausgabe von Schott in Mainz übernommen, wo der berühmte Cellopädagoge Hugo Becker (1864–1941) die Etüden op. 31 zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Rahmen einer Sammlung von Lee-Werken für eine Neuausgabe revidierte. Auf dieser Grundlage erschienen in den letzten 100 Jahren bei zahlreichen Verlagen weitere Ausgaben, die durch verschiedene Cellisten mehr oder weniger für den aktuellen Gebrauch „eingerichtet“ waren. All diese späteren Ausgaben unterschieden sich signifikant von der Erstausgabe, indem hier immerhin 10 der 40 Stücke um ganze Abschnitte von 8 oder 12 Takten gekürzt waren. Für uns als Urtext-Verlag schien die Sache klar: Die Erstausgabe von 1843 wäre Hauptquelle einer Edition, die den ursprünglich vom Komponisten fixierten Text des Werkes präsentierte, frei von den Kürzungen und Änderungen später Herausgeber wie Hugo Becker – oder etwa nicht?

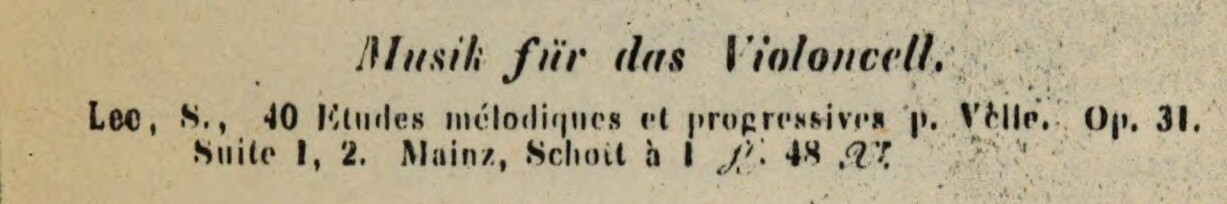

Immerhin war es etwas merkwürdig, dass ein Herausgeber ein Etüdenwerk kürzen sollte. Normalerweise ergehen sich spätere Bearbeiter von Etüden ja eher in Zusätzen gegenüber dem Original (siehe die oben erwähnten Beiträge meiner Kollegen!) – seien es nun Fingersatz und Strichbezeichnung oder Angaben zu Dynamik, Artikulation und Tempo. Zudem lieferte Hofmeisters Monatsbericht für März 1853 einen Eintrag, in dem der Schott-Verlag eine Ausgabe der Etüden op. 31 anzeigt. Es war also zehn Jahre nach der französischen Erstausgabe, noch zu Lebzeiten Lees, eine weitere, deutsche Ausgabe der Etüden erschienen. Vermutlich war dies ein schlichter Nachdruck der Ausgabe von Aulagnier. Aber natürlich machten wir uns auf die Suche nach einem Exemplar – zumal hier guter Rat so nahe lag: Die Bayerische Staatsbibliothek in München beherbergt nämlich seit einigen Jahren einen Teil des Historischen Archivs des Schott-Verlags, dessen gesamter Bestand damals sukzessive im Rahmen eines groß angelegten Digitalisierungsprojekts online zugänglich gemacht werden sollte.

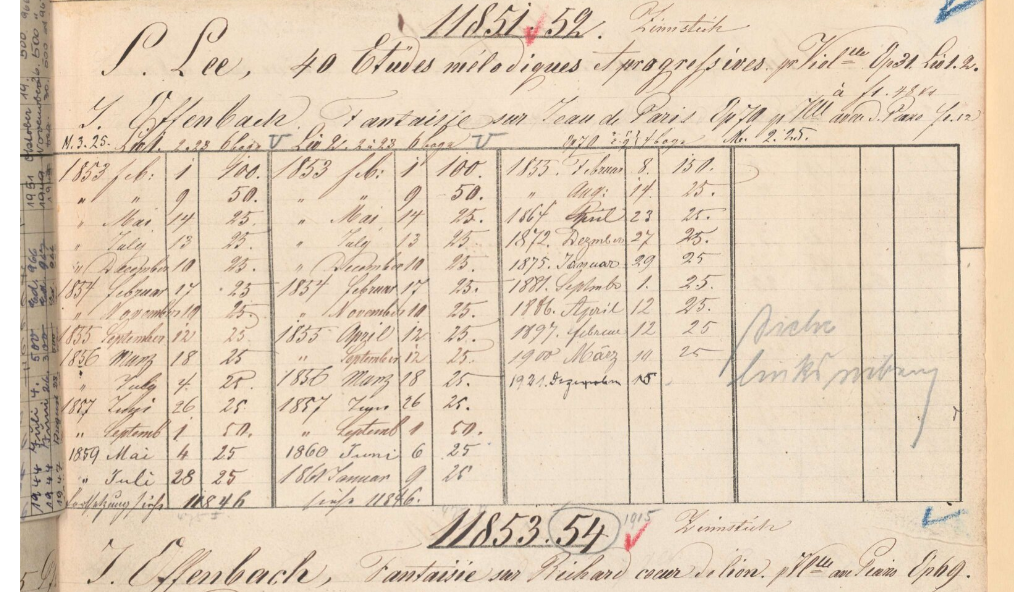

Noch war das Schottarchiv digital zwar nicht öffentlich zugänglich, aber auf meine Anfrage zu den Etüden op. 31 erhielt ich die Auskunft, dass man im Druckbuch des Verlags die Schott-Ausgabe samt neuer Plattennummer identifizieren könne, ein Exemplar aber nicht vorliege. Allerdings sei eine Aulagnier-Ausgabe vorhanden, die offenbar als Stichvorlage für die Schott-Ausgabe gedient habe und zahlreiche handschriftliche Eintragungen enthielt. Dies war natürlich umso spannender!

Während also unsere Lektoratsassistentin mit unermüdlicher Geduld weiter nach der deutschen Schott-Ausgabe forschte (und diese endlich in der Frankfurter Universitätsbibliothek auch fand!), machte ich mich auf in die Staatsbibliothek, wo man mir die zur Digitalisierung vorbereitete Stichvorlage freundlicherweise vorab zur Einsichtnahme vorlegte. Dabei zeigte sich, dass die handschriftlichen Eintragungen im Druck auch jene Kürzungen betrafen, die bisher nur aus Beckers späterer Neuausgabe bekannt und stets auf ihn zurückgeführt worden waren. Die inzwischen aus Frankfurt eingetroffenen Scans der Schott-Ausgabe von 1853 bestätigten hingegen: Diese Änderungen waren bereits 1853 gedruckt erschienen – und konnten keinesfalls auf Hugo Becker zurückgehen, der erst ein Jahrzehnt später geboren werden sollte.

Vielmehr ist anzunehmen, dass der Neustich bei Schott mit einer Revision des Notentextes durch den Komponisten einherging. Zwar war diese möglicherweise primär durch den (verlegerischen) Wunsch nach geringerem Umfang motiviert – wie der explizite Hinweis „Diese Etüde kann auf einer Seite gedruckt werden“ bei der besonders stark gekürzten, zuvor zweiseitigen Nr. 14 nahelegt. Aber Eingriffe in Artikulation und Figuration an anderer Stelle betreffen auch rein musikalisch motivierte Änderungen, die verlagsseitig nicht „nötig“ gewesen wären und eher auf den Komponisten verweisen.

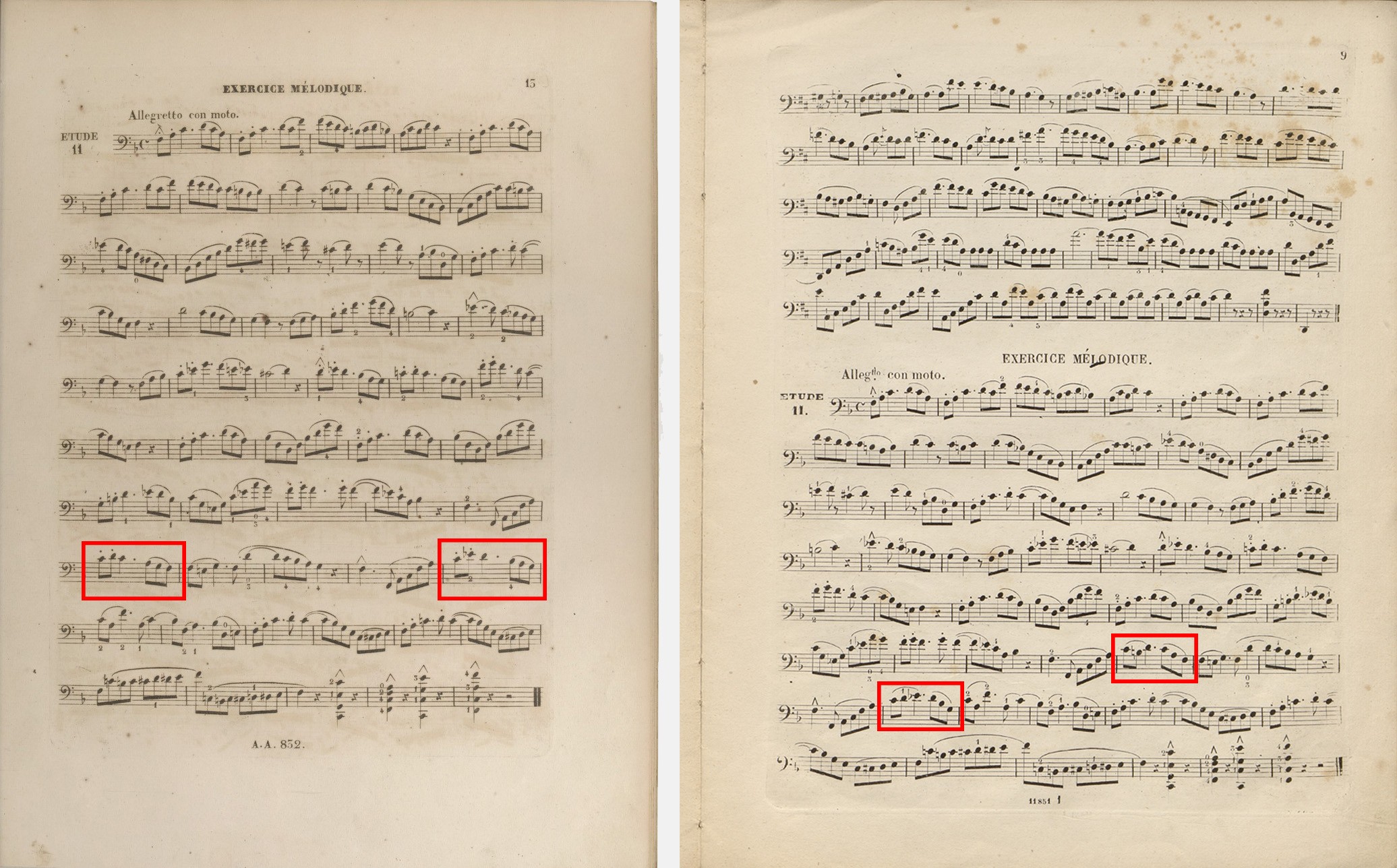

So ist die Kürzung von zwei Abschnitten von 12 und 8 Takten in Nr. 10 durch den Wunsch zu erklären, die Nummern 9–11 in der deutschen Ausgabe auf zwei statt zuvor drei Seiten darzubieten. Die Änderung der Figuration in zwei Takten von Nr. 11 hingegen, die in der Stichvorlage mittels Rasur ausgeführt und am Rand noch durch Tonbuchstaben verdeutlicht wird, ist rein melodischer Natur.

Beweisen lässt sich die Urheberschaft Lees bei diesen Änderungen bisher nicht: Die Handschrift der Eintragungen ist nicht zweifelsfrei zu verifizieren und die Revision weder durch sekundäre Zeugnisse noch durch entsprechende Hinweise im Druckbuch oder auf dem Titelblatt der Ausgabe belegt. Die Verwendung zweier Schreibmittel (Bleistift und Tinte) und die Art der Eingriffe lässt jedoch vermuten, dass hier zunächst verlagsseitig mit Bleistift eine neue Sticheinteilung (erkennbar an den kleinen Ziffern im Notentext) samt Vorschlägen für mögliche Kürzungen gemacht wurde, die dann von einem anderen Schreiber mit Tinte bestätigt bzw. umgesetzt wurden, wobei er weitere Änderungen vornahm – und wer außer dem Komponisten sollte dies gewesen sein?

Auf Grundlage dieser Überlegungen war nun klar, dass nicht die französische Erstausgabe von 1843, sondern vielmehr die revidierte deutsche Ausgabe von 1853 Hauptquelle unserer Urtextausgabe zu sein hat. Und dass diese Urtextausgabe folglich durchaus spätere Kürzungen und Änderungen präsentiert, die uns aus der Becker-Ausgabe bekannt sind – aber entgegen bisherigen Behauptungen eben nicht auf Becker zurückgehen. Vielmehr zeigt der Abgleich von Beckers Neuausgabe mit der Schott-Ausgabe von 1853, dass Hugo Becker sich neben der sparsamen Ergänzung von Dynamik (die in den Ausgaben von 1843 und 1853 fast vollständig fehlt) auf einige wenige Änderungen in Bogensetzung sowie Fingersatz und Strichbezeichnung beschränkte – und damit wesentlich behutsamer mit dem originalen Notentext umging als mancher seiner Zeitgenossen.

Um abschließend noch auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer jemals eine Lee-Etüde gespielt hat, wird sie aus ganzem Herzen mit „Ja“ beantworten, denn in ihrer Verbindung von eingängiger Melodik und effektivem Training machen sie das Üben zur Freude und trainieren nicht nur Fingerfertigkeit, sondern auch den Sinn für musikalische Gestaltung – und dies hoffentlich auch in unserer Ausgabe, die übrigens ebenfalls von einem großen Cellopädagogen bearbeitet wurde: Wolfgang Emanuel Schmidt hat den Notentext mit praktischen Hinweisen zur Zielsetzung der Etüden versehen und wo nötig Ergänzungen und Alternativen zur historischen Bezeichnung beigesteuert. Selbstverständlich sind diese Zusätze – wie immer in unseren Etüdenausgaben – durch Graudruck gekennzeichnet. Damit wenigstens ab jetzt ein für alle Mal erkennbar ist, was vom Komponisten stammt – und was nicht!